Uzyskaj dostęp do tej i ponad 250000 książek od 14,99 zł miesięcznie

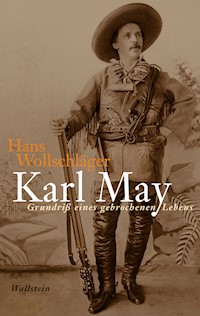

- Wydawca: Wallstein Verlag

- Kategoria: Literatura faktu•Autobiografie i biografie

- Język: niemiecki

Die legendäre Karl-May-Biographie von Hans Wollschläger - ein Klassiker des Genres. Bis Mitte der sechziger Jahre war der Name Karl May nur noch durch die kommerzielle Ausschlachtung als "Jugend- und Volksschriftsteller" wahrnehmbar. Dies änderte sich 1965 mit dem Erscheinen von Hans Wollschlägers biographischer Pionierarbeit, in der die abenteuerliche Existenz des Großschriftstellers May in eindrucksvoller Detailfülle geschildert wird. Direkt aus den Quellen rekonstruiert Wollschläger in dieser mittlerweile zum Klassiker avancierten Biographie den bizarren Lebensweg eines Außenseiters, der wegen seines schwachen Realitätssinns immer wieder in verhängnisvolle Konfrontationen mit seiner sozialen Umwelt geriet - sei es mit skrupellosen Verlegern oder mit parteilicher Justiz und Publizistik. Der brillante Stil und die beeindruckende Sprachmächtigkeit Wollschlägers wurden seinerzeit selbst vom gestrengen Arno Schmidt gelobt, der die Biographie nicht zuletzt auch wegen der "ununterdrückbaren Fähigkeit des Verfassers zu eleganten Formulierungen" dringend empfahl. In ihrer Exaktheit und Zuverlässigkeit ist diese lange vergriffene "Gründungsurkunde der neueren Karl-May Forschung" auch heute noch unentbehrliche Lektüre für alle, die sich mit May ernsthaft beschäftigen möchten.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Liczba stron: 329

Rok wydania: 2020

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na: