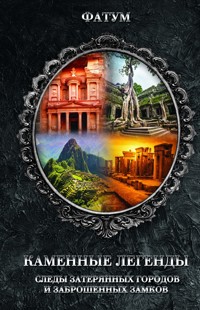

Каменные легенды. Следы затерянных городов и брошенных замков ebook

5,30 zł

Dowiedz się więcej.

- Wydawca: КСД

- Kategoria: Religia i duchowość•Ezoteryka

- Język: rosyjski

Эзотерики уверены, что мы живем на месте исчезнувших поселений. Души их прежних жителей находятся среди нас и влияют на нашу жизнь, отношения, быт, карьеру и будущее. Проходят века, эпохи, но археологи, историки, искатели древностей не устают открывать забытые во времени города и поселения, которые меняют представления о прошлом нашей планеты. Легендарная страна Эльдорадо, утраченный Гераклион, месопотамский Ктесифон, Петра и Шамбала — что расскажут камни об их прошлом и нашем будущем?

- Столица инков Мачу-Пикчу

- Пальмира — невеста пустыни

- Вавилон — жемчужина Древнего мира

- Фивы — столица фараонов

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

Liczba stron: 382

Podobne

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

2019

ISBN 978-617-12-6987-3 (epub)

Никакая часть данного издания не может быть

скопирована или воспроизведена в любой форме

без письменного разрешения издательства

Электронная версия создана по изданию:

УДК 93/94

К18

Дизайнер обложкиАнастасия Попова

ISBN 978-617-12-6709-1

ISBN 978-617-12-6708-4(серия)

© Depositphotos.com / moreno.soppelsa, deltaoff, pyty, pawopa3336, обложка, 2019

©Книжный Клуб «Клуб СемейногоДосуга», издание на русскомязыке, 2019

©

Память, сохраненная в камне

Известно, что никакое, пусть самое прекрасное настоящее не способно стереть из истории даже ничтожно малое прошлое. Это в полной мере относится и к памятникам минувших эпох. Проходят века и тысячелетия, но археологи, историки, искатели древностей не устают открывать полузабытые города и культуры, которые порой кардинально меняют представления о былых временах, и то, что считалось неоспоримым фактом, после длительных раскопок и изучения новых материалов превращается в миф, а устоявшуюся историю приходится переписывать заново. Так минувшее начинает проявляться среди наших неугомонных дней. Не случайно сторонники эзотерических знаний уверены: современные люди живут на месте исчезнувших цивилизаций, а души давно ушедших предков находятся вокруг нас и влияют на нашу жизнь, отношения, быт, карьеру и ближайшее будущее.

Практически в каждой стране сохранилось множество величественных памятников минувших эпох. Ежегодно сотни туристов приезжают для того, чтобы увидеть эти творения и понять, как жили наши далекие пращуры. При этом многие не задумываются о том, что, пока все наше внимание сосредоточено на знаменитых памятниках зодчества, тысячи менее известных творений из года в год подвергаются порче и уничтожению. Наверное, поэтому ученые так стремятся донести до нас информацию о шедеврах прошлого — чтобы лучше понимать истоки вечной красоты и знать, куда и как двигаться дальше.

Что привлекает исследователей в ныне мертвых городах? Что чувствует путешественник, оказавшись среди развалин домов и храмов? Простой человеческий интерес, причастность к истории, любопытство? Скорее всего, люди едут за тридевять земель, чтобы ощутить атмосферу древности, почувствовать ее дыхание, погрузившись в полузабытый загадочный мир. И тогда занесенная песками столица, древний аристократический замок или даже его руины как бы заново оживают в сознании созерцателей.

Закат солнца останавливает суету древнего города. Улицы пустеют, в тишине ночи спят старые камни, изредка вспоминая о былом величии. Возможно, в своих снах они видят великих императоров и полководцев, художников и философов, сенаторов и купцов, воинов и мореходов. И ждут туристов, не скрывающих восхищения рукотворной красотой и замершим великолепием.

У каждого такого памятника или города свое лицо, неповторимый архитектурный облик и характер, переданный ему былыми обитателями. В большинстве случаев люди всегда гордились своими родными местами и заботились о них. Но порой жители вынуждены были покидать обжитые районы и селиться в других областях, тратя невероятные силы и огромные средства на создание нового поселения. Чаще всего города опустошались после военных набегов, солдаты уничтожали мирных жителей, а природа завершала начатое, постепенно стирая с лица земли безжизненные постройки с помощью ветров, дождей и песка. Иногда причиной гибели городов становились природные катастрофы, однако люди считали, что несчастья обрушивались на них не случайно — это боги уничтожали бездарные, чудовищные человеческие творения, рассадники зла и порока.

В принципе, с древними поселениями происходило приблизительно то же, что происходит с современными. Когда деревня, село, город приходят в упадок, жители покидают их. Достаточно посмотреть на город Детройт в США или на умирающие деревни. Закрываются предприятия, ухудшается качество жизни, молодые уезжают в поисках лучшего существования, вывозя целые семьи. То же самое происходило и две тысячи лет назад. Остается только понять, по какой причине в каждом конкретном месте резко изменились условия жизни и почему людям стало там плохо жить.

В большинстве случаев ученые могут только выдвигать гипотезы. Установить точно, почему древние города оказались в запустении, достаточно сложно, хотя нередко наши предположения основываются на точных знаниях о каких-то определенных событиях из исторических источников или от климатологов, астрономов.

Конечно, войны — это причина номер один. К примеру, процветающая и величественная Пальмира в III веке пришла в упадок после завоевания римлянами. Император Аврелиан сравнял город с землей, вывез несметные богатства, уничтожил почти всю инфраструктуру. Многие жители были убиты, кто-то уведен в рабство, остальные кое-как продолжали жить, но по возможности уезжали в другие места. Через несколько поколений в Пальмире не осталось никого.

Часто в запустении крупных поселений «виноваты» природа и погода, например стихийные бедствия: наводнение в мексиканском Эль-Тахине или землетрясение в китайском Саньсиндуе. Изменение климата считается основной причиной опустения индейских городов в Южной Америке. Точно так же было покинуто множество городов в Азии. Меняется климат, становится жарче или, наоборот, холоднее; идет больше дождей или, напротив, меньше — все это отражается на сельскохозяйственной деятельности, начинается голод, обжитые места приходят в упадок.

Кроме того, влияние оказывают и геополитические факторы. Например, с установлением новых экономических связей появлялись новые торговые пути, в результате чего города, прежде находившиеся на пике своего развития, теряли за несколько месяцев все свое богатство, потому что им больше не с кем было торговать. Предприимчивые жители уезжали сразу, остальные влачили бедственное существование, падала рождаемость, все, кто могли, старались мигрировать.

На протяжении всей своей истории люди довольно часто покидали насиженные места и отправлялись обустраивать новые. Так канули в Лету многие великие города, центры древних цивилизаций, очаги развития культуры, науки и искусства, оставив в память о себе лишь красивые легендыи погребенные в земле, песках или под водой величественные развалины, поиски которых до сих пор становятся смыслом жизни неутомимых романтиков и ученых-археологов. В настоящем издании читатель имеет возможность проследить историю многих великолепных памятников зодчества, о которых остались лишь красивые легенды. Совершим же это увлекательное путешествие.

Следы затерянных городов

Великий город Вавилон (XVIII в. до н. э.)

Вот уже больше двух тысяч лет под слоем песка и глины покоятся фрагменты одного из величайших городов древности. И всякий раз, когда историки или культурологи хотят дать определение чему-то неупорядоченному, стихийному, они вспоминают историю Вавилона — как средоточия множества народов, столпотворения, хаоса и смешения языков всего мира. Это название у всех на слуху еще и потому, что Вавилон не однажды упоминается в библейских текстах, а это уже история всемирная, отражающая память всего человечества. И это не случайно, ведь древний город в течение почти двух тысячелетий был центром великой месопотамской цивилизации.

В переводе с аккадского Вавилон (Баб-Или) означает «Врата богов». Небольшое поселение существовало здесь, на берегах реки Евфрат, с давних времен — по меньшей мере с середины 3-го тыс. до н. э. Караванные дороги проходили вдоль Евфрата к побережью Средиземного моря. Вниз по течению реки двигались суда, направляющиеся к старым шумерским городам на юге Двуречья. Через Тигр, соединенный с Евфратом каналом, проходил путь к Ашшуру и горам Загроса, богатым лесом и ценными породами камня.

Надо сказать, что в те давние времена Вавилон был не единственным потенциальным лидером региона. В результате распада Шумеро-Аккадского царства на территории Месопотамии в ХХ—ХIХ вв. до н. э. возникло множество новых городов-государств. На юге образовалось независимое царство в городе Ларсе. На севере большую роль играли такие образования, как Мари на Евфрате, Ашшур на Тигре. На востоке, в районе реки Диялы, сформировалось государство Эшнунна. Постепенно в ходе междоусобных войн возвысился и Вавилон, где воцарилась I Вавилонская (аморитская) династия, время правления которой называют Старовавилонским периодом (1894—1595 гг. до н. э.). Ее основателем был Суму-абум. Расположение города было очень удобным и для нападения, и для обороны. Он находился в центральной части долины: здесь брала свое начало ирригационная система — основа жизни всей Южной Месопотамии, сходились в этой местности и важнейшие сухопутные, а также речные пути.

Библия связывает основание города с именем Нимрода — правнука Ноя. Ему же приписывается и идея строительства знаменитой Вавилонской башни. Ассирийские цари, жестоко расправлявшиеся с непокорными народами и стиравшие с лица земли города, не просто сохраняли особый статус Вавилона, но и восстанавливали древние храмы, а также строили новые. Раскопки, производившиеся английскими археологами в начале XX в., позволили восстановить облик древнего города. Ученые доказали, что первые камни в его основание были заложены шумерами в начале 3-го тыс. до н. э., но столицей город стал в те времена, когда в Двуречье вторглись племена амореев (аморитов). В XVIII в. до н. э., при царе Хаммурапи, Вавилон превратился в крупнейший политический и культурный центр всей Передней Азии.

Когда в V в. до н. э. греческий географ и историк Геродот посетил знаменитый город, он был потрясен его размерами и величием. В то время Вавилон входил в состав Персидской империи, но при этом сохранял положение величайшего города мира, ведь в нем проживало около одного миллиона жителей.

Жилые кварталы тянулись длинной полосой по обе стороны Евфрата. Город был окружен глубоким рвом, заполненным водой, и тремя поясами высоких кирпичных стен, увенчанных башнями. Крепостные стены достигали в высоту 20 м, а в ширину — 15 м, имели 100 ворот из кованой меди. Парадным входом служили ворота богини Иштар, облицованные синими глазурованными изразцами с чередующимися барельефными изображениями животных. Улицы древнего города отнюдь не напоминали хаотичную планировку большинства городов Востока, а были расположены в соответствии с четким планом: одни шли параллельно реке, другие пересекали их под прямым углом. Жители Вавилонского царства застраивали улицы трех- и четырехэтажными домами. Главные городские дороги были выложены камнем.

В северной части города, на левом берегу реки, возвышался большой каменный дворец, построенный Навуходоносором, а по другую сторону — главный храм столицы, достигавший высоты восьмиэтажного дома. В основании храм представлял собой прямоугольник со сторонами 650 и 450 м. В нем находилось святилище с огромной статуей бога Мардука из чистого золота весом около 20 т, а также было возведено величественное ложе и золотой стол. В эту священную опочивальню могла входить лишь особая избранница — жрица. Геродоту рассказывали, что «сам бог посещает этот храм и отдыхает на ложе». Невдалеке от храма возвышалась легендарная ступенчатая семиэтажная Вавилонская башня высотой90 м. Археологи обнаружили ее фундамент и остатки стен.

На протяжении многих веков Вавилон считался центром «первого мирового царства», наследниками котороговпоследствии стали великие империи. Расцвет города приходится на период правления шестого царя I Вавилонской династии — Хаммурапи (1792—1750 гг. до н. э.). Это был выдающийся государственный деятель, умелый дипломат, хороший стратег, законодатель и организатор. Заключив союз с Ларсой, он начал захват городов юга. Затем, с помощью нового союзника — Мари, где правил Зимри-Лим, он разгромил сильное государство Эшнунну. После этого разорвал договор с Мари и подчинил город своей воле, а после восстания Зимри-Лима повторно напал и уничтожил дворец правителя и крепостные стены. На севере осталась ослабевшая Ассирия, крупнейшие города которой — Ашшур и Ниневия —покорно признали власть Вавилона.

Примечательно, что Хаммурапи создал суровую систему законов, контролирующих почти все сферы жизни общества. Вот некоторые из них:

• Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал непрочно, а дом, который он построил, рухнул и убил домовладельца, этот строитель должен быть казнен.

• Если врач прооперирует свободного человека и операция окажется неудачной, то ему надо отрубить кисть руки.

• Если свободный человек помогает рабу укрыться, то его следует казнить.

Эти и другие законы были высечены на больших базальтовых столбах, а сами столбы расставлены в разных концах страны. В более поздние времена вавилонский язык стал настолько популярен, что использовался как способ международного общения на всем Ближнем Востоке.

Древние ученые, жившие в городе в разные времена, сделали важные открытия в области математики, физики и астрономии. Среди их многочисленных достижений — тригонометрия, использование математических моделей для наблюдения за движением Юпитера, усовершенствование методов измерения времени, которые применяются по сей день. Самое удивительное, что современные астрономы до сих пор используют расчеты древних вавилонских ученых для изучения изменения скорости вращения Земли.

Во времена Хаммурапи существенно расширились посевные площади, создавались новые ирригационные каналы. Особенно прославился грандиозный канал, названный Рекой Хаммурапи. Развивалось в крупных масштабах и скотоводство. Появилось множество ремесленников. Из Вавилона вывозили зерно, финики, масло, ремесленные изделия; ввозили же металлы, камень, дерево, предметы роскоши, рабов.

В структуре вавилонского общества выделялось несколько слоев населения. Свободный человек именовался «авелум» — человек, а также «мар авелим» — сын человека; это был слой свободных граждан, включавших и крупных торговцев, и мелких ремесленников, и крестьян. Зависимый человек именовался «мушкенум» — склоняющийся ниц; это были люди, работавшие на царской земле и обладавшие ограниченными гражданскими правами; тем не менее и они могли иметь рабов, личное имущество, их права защищались в суде. Низший слой вавилонского общества составляли рабы — «вардум»: военнопленные, люди, попавшие в долговое рабство или обращенные в рабство за какие-то преступления. Однако даже рабы могли владеть некоторым имуществом: например, рабовладелец, имевший детей от рабыни, мог включить их в число своих наследников.

Во главе государства стоял царь, обладавший неограниченной властью. В его руках находилось около 30—50 % всех земель, порой сдаваемых в аренду. Волю царя выполнял царский суд, контролировавший исполнение царских законов. Финансово-податное ведомство занималось сбором налогов, которые взимались серебром и натурой с урожая, скота, продукции ремесленничества.

Царская власть опиралась на армию, формировавшуюся из отрядов тяжело- и легковооруженных воинов — «редум» и «баирум». В награду воины часто получали земельные наделы, иногда с садом, домом, скотом. За это воин должен был исправно нести службу. Огромный бюрократический аппарат, который контролировал царь, исполнял волю государя на местах. При этом царские чиновники — «шакканаккум» — поддерживали тесные контакты с представителями местной власти: общинными советами и старостами общин. Верховным богом Вавилонского царства был объявлен главный бог города Вавилона — Мардук, который считался «отцом богов», творцом людей и животных.

Однако вскоре разорение крестьян, воинов, внешнеполитические трудности стали сказываться на жизни города, причем уже в правление Самсу-илуны — сына Хаммурапи. На юге вавилонян теснили эламиты, захватывавшие шумерские города. На северо-западе сформировалось новое государство — Митанни, которое отрезало Вавилонию от основных торговых путей, ведущих в Малую Азию и на Средиземноморское побережье. И, наконец, дерзкий поход хеттов в Вавилонию в 1595 г. до н. э., завершившийся захватом и разорением Вавилона, положил конец правлению I Вавилонской династии и трехсотлетнему Старовавилонскому периоду.

В середине XII в. до н. э. вся Вавилония была захвачена эламитами, а ее последнего касситского царя Эллиль-надин-аххе (III Вавилонская династия) взяли в плен. Наместником Вавилона был назначен эламский ставленник, а эламиты продолжили военные походы на юг и север страны. Борьбу против эламского господства теперь возглавил город Исин, расположенный на западе Вавилонии. Страна постепенно стала снова набирать силы, и при царе Навуходоносоре I (1126—1104 гг. до н. э.) наступил ее кратковременный расцвет. Одержав победу над эламитами в битве около крепости Дер, вавилоняне вторглись в Элам и нанесли противнику тяжелейшее поражение.

В середине XI века до н. э. полукочевые племена арамеев, обитавшие к западу от Евфрата, стали вторгаться в Вавилонию и Ассирию, которые объединились перед лицом общей опасности. К концу IX века до н. э. арамеям удалось прочно осесть на западных и северных границах Вавилонии.

Начиная с VIII века до н. э. в течение нескольких веков в истории Вавилонии большую роль сыграли племена халдеев (калду). Они жили на берегу Персидского залива, вдоль нижнего течения Тигра и Евфрата. В IX в. до н. э. халдеи заняли южную часть Вавилонии и начали постепенное продвижение на север, перенимая древнюю вавилонскую культуру и религию. Халдеи занимались скотоводством, охотой и частично земледелием.

В это время Вавилония была разделена на 14 административных округов. Столицей с конца XII века опять стал Вавилон. Царь распоряжался обширным фондом государственных земель, из которых выделялись наделы воинам за их службу. Цари часто дарили земельные владения своим приближенным и передавали во владение храмам. Армия состояла из пехоты, конницы и колесничих, роль которых в военных действиях была особенно важной.

В 744 г. до н. э. ассирийский царь Тиглатпаласар III вторгся в Вавилонию и нанес поражение халдейским племенам. В 729 г. до н. э. он же полностью захватил Вавилонию. Однако в то время город хоть и входил в состав Ассирии, но имел статус отдельного царства: в правление Саргона II ассирийцы не смогли удержать власть над Вавилонией. Халдейский вождь Мардук-апла-иддин II овладел Вавилонией и объявил себя царем страны. В союзе с эламитами он начал войну против Ассирии. Вначале, в 720—710 гг. до н. э., союзники имели успех, но вскоре Саргон II разгромил Элама и вытеснил из Вавилонии Мардук-апла-иддина. А сам короновался в Вавилоне.

В 705—703 гг. Мардук-апла-иддин вновь начал военные действия против Ассирии, но опять неудачно. В 692 г. до н. э. вавилоняне восстали против Ассирии и заключили союз с Эламом и арамеями. В битве у местности Халуле на Тигре обе стороны понесли тяжелые потери, но решающего успеха не имела ни одна из них. В 690 г. до н. э. ассирийский царь Синанххериб осадил Вавилон, и в 689 г. город пал. Была учинена жестокая расправа. Многие жители были убиты, часть угнана в рабство. Сам город был разрушен до основания, а его территория была затоплена.

Новый ассирийский царь Асархаддон в начале своего правления велел восстановить Вавилон и вернуть его уцелевших жителей. Вавилонией на правах вассального царя стал править Шамаш-шум-укин. В 652 г. до н. э. он, заключив тайный союз с Египтом, сирийскими правителями, Эламом, а также с племенами халдеев, арамеев и арабов, поднял восстание против Ассирии. В сражении у крепости Дер победы не одержала ни одна из сторон, но вскоре ассирийцам путем дворцового переворота удалось вывести из союза Элам. Не смогли помочь Вавилонии и другие союзники. Ассирийцы осадили Вавилон и другие города. После длительной осады летом 648 г. до н. э. Вавилон пал. Уцелевших жителей постигла жестокая участь.

Но в Вавилонии, одной из самых развитых областей Передней Азии, не ослабевало стремление к независимости. В начале 626 г. до н. э. вспыхнуло восстание против ассирийского владычества, во главе которого встал халдейский вождь Набопаласар (Набу-апла-уцур). Утвердив свою власть на севере страны и заключив союз с Эламом, он совершил ряд удачных походов против Ассирии. В октябре того же года Вавилон перешел на сторону Набопаласара. 25 ноября 626 г. до н. э. удачливый вождь торжественно короновался в этом городе, основав тем самым Нововавилонскую (халдейскую) династию. Однако лишь в 616 г. до н. э. вавилонянамудалось вернуть себе один из крупнейших городов Вавилонии — Урук. В том же году вавилоняне осадили ассирийский город Ашшур, но успеха не имели.

Неожиданная помощь пришла с востока. В 614 г. до н. э. мидийцы захватили ассирийскую провинцию Аррапха, а затем взяли город Ашшур, истребив его жителей. После этого мидийцы и вавилоняне заключили союз. Весной 612 г. до н. э. союзники, поддерживаемые скифами, осадили столицу Ассирии — Ниневию. В августе того же года город пал и был разрушен, а его жители убиты. Это была жестокая месть государству, которое долгое время грабило и опустошало страны Передней Азии. Часть ассирийской армии сумела пробиться на запад, в город Харран, и там продолжала сопротивление, но в 609 г. до н. э. Набопаласар с большим войском нанес ей окончательное поражение.

В результате крушения Ассирийской державы мидийцы захватили коренную территорию Ассирии, а также город Харран, вавилонянам же досталась Месопотамия. Вавилоняне стали готовиться к захвату других областей к западу от Евфрата, которые прежде принадлежали ассирийцам. Но Египет также претендовал на эти территории и стремился захватить Сирию и Палестину. Поэтому в 607 г. до н. э. Набопаласар с огромной армией напал на Каркемиш на Евфрате, где находился египетский гарнизон, в составе которого были и греческие наемники. В 605 г. до н. э. город был взят, а гарнизон уничтожен. После этого вавилоняне захватили Сирию и Палестину.

В 605 г. царем Вавилона стал сын Набопаласара — Навуходоносор II. Он продолжил военные походы и в год своего воцарения захватил финикийский город Аскалон, а в 598 г. подчинил себе Северную Аравию. В это же время против Вавилонии восстала Иудея. В 597 г. до н. э. Навуходоносор осадил и взял Иерусалим, уведя в плен около трех тысяч его жителей. Через 8 лет египтяне захватили некоторые финикийские города и побудили Иудею к новому восстанию. После двухгодичной осады в 586 г. до н. э. вавилоняне вновь завладели Иерусалимом. Иудейское царство было ликвидировано, а многие иудеи переселены в различные места Месопотамии, в том числе и угнаны в рабство в Вавилон. Затем вавилоняне осадили финикийский город Тир, который смогли взять только в 574 г. до н. э.

Правление Навуходоносора II было временем экономического расцвета и культурного возрождения Вавилонии. Столица страны превратилась в крупнейший город на Древнем Востоке с населением около 200 тыс. человек. В одном конце города находился огромный царский дворец, а в другом — главное святилище, храм Эсагила. Культовое сооружение представляло собой квадратную крепость, каждая сторона которой имела длину 400 м. В единый комплекс с Эсагилой входил примыкавший к храму с южной стороны семиэтажный зиккурат1 высотой 91 м, который назывался Этеменанки («Дом основания неба и земли»).

При Навуходоносоре II Вавилон превратился в мощный бастион. Он был обнесен двойной стеной, высота которой достигала 14 метров. Город окружал глубокий и широкий ров с водой.

Благодаря военным завоеваниям Навуходоносор II создал империю, которая простиралась от Персидского залива до границ Египта. Он дважды захватывал Иерусалим, разрушив при этом Первый Храм (Храм Соломона), захватив Ковчег Завета и депортировав многих еврейских жителей в Вавилонию.

В Вавилоне правитель начал крупную программу строительства и реконструкции. Только теперь Вавилон достиг величайшей славы города, в котором религия играла ключевую роль. В центральной части размещалось 14 различных святилищ, и еще 29 были расположены во всех остальных районах города, не считая сотен уличных часовен и прочих святынь. Самый значительный храм — Эсагил — был посвящен верховному богу Мардуку, высота входных ворот составляла 9 м. Особое внимание царь уделял отделке культовых помещений: везде были золото, серебро и драгоценные камни.

В Вавилоне периода правления Навуходоносора II были построены как минимум три крупных дворца. В Южном, площадью 325 × 220 м, был обустроен тронный зал, стены которого были облицованы стеклянной сине-желтой плиткой и украшены орнаментами в виде пальметт, цветочных композиций и барельефов львов.

Церемониальным входом в город служили Иштарские ворота, названные в честь богини любви и войны. Они вели к главным святыням — зиккурату и храму Эсагил. Ворота славились восхитительной отделкой: та же яркая сине-желтая сверкающая плитка, на фоне которой были изображены драконы, быки и львы — в общей сложности около 575 изображений на протяжении 48-метрового прохода в город. Эти великолепные древние ворота были реконструированы и в настоящее время находятся в Музее Передней Азии в Германии. Ежегодно весной по этому церемониальному входу проезжала процессия придворных и священнослужителей во главе с царем, а на дорогих колесницах везли статуибогов в ослепительных нарядах — так начиналось празднование Нового года.

Восхищала путешественников и знаменитая Вавилонская башня, возведенная в честь бога Мардука. Сейчас она, как и зиккурат Этеменанки, практически разрушена, но в свое время Геродот описывал ее как «прочную башню, двести двадцать ярдов в длину и столько же в ширину, над которой устремляется к небу вторая башня, от нее еще одна, а всего их восемь».

Самая известная легенда о Вавилонской башне содержится в Библии, в книге Бытия (глава 11, стихи 1—9): «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар2 равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город (и башню). Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле».

Геродот так повествует об увиденном воочию: «…В последней башне есть великая святыня, и в ней стоит великая и роскошно покрытая кушетка, и золотой стол поблизости. Но в храме не было изображения, и ни одно человеческое существо не остается там на ночь, кроме одной женщины, выбранной из всех женщин богом, как говорят халдеи, которые являются священниками этого бога»3.

Не меньшую славу снискали и Висячие сады, которые считались одним из семи чудес Древнего мира. Филон Византийский (около 250 г. до н. э.) описывал их так: «Висячие сады(так называемые потому, что) имеют растения, возделываемые на высоте, над уровнем земли, а корни деревьев встроены в верхнюю террасу, а не в землю. Таков был метод ее строительства. Массив держится на каменных колоннах…»4.

Однако царству Навуходоносора II не суждено было процветать так же долго, как тому, что было построено Хаммурапи. После смерти Навуходоносора II к власти пришел Набонид, происходивший из семьи арамейского вождя. В 553 г. до н. э. он предотвратил захват мидянами города Харран и в целях его укрепления стал восстанавливать там храм верховного бога Сина и активно продвигать его культ, чем вызвал недовольство вавилонского жречества. Набонид перенес свою резиденцию в аравийский город Тайма, а в Вавилоне оставил править своего сына Бел-шар-уцур (в библейской традиции — Валтасар). 29 октября 539 г. до н. э. Вавилон пал к ногам Кира Великого, легендарного персидского вождя. Набонид, последний царь независимой Вавилонии, был доставлен в Иран, чтобы прожить там в изгнании всю оставшуюся жизнь. Кир утверждал, что его войска не испытывали никакого сопротивления, когда он брал Вавилон. «Я стал предвестником мира в Вавилоне», — заявил правитель, отметив, что он «основал свою суверенную резиденцию во дворце в атмосфере праздника и радости».

Величайший город Древнего мира уже никогда не смог вернуть себе независимость. В последующие эпохи город не раз попадал под влияние то одной, то другой власти: государства Селевкидов, парфян, римлян, империи Александра Македонского. В конце концов великий Вавилон пришел в упадок и был погребен под песками, наряду со многими другими древними городами Месопотамии.

Минули века, но память о былом величии Вавилона сохранилась. «Большая часть современного города была перестроена Саддамом Хусейном в середине и конце 1980-х годов, дабы воссоздать его таким, каким он был 2 600 лет тому назад, в эпоху царя Навуходоносора», — пишет журналист Роберт Гэлбрейт, посетивший Вавилон вскоре после оккупации Ирака США. Гэлбрейт свидетельствует, что во время вторжения древний город был разграблен, для охраны этого участка была назначена группа морских пехотинцев.

Саддам Хусейн построил в современном Вавилоне дворец, который «нависает над городом», но «поразительно неуместен», пишет Гэлбрейт. «Это красивый небольшой замок из песчаника, похожий на арабский дворец, но в этом-то и проблема: навязчиваяidea fixобернулась безвкусицей. Похоже, что Саддам, время от времени заглядывая в книги по истории, все-таки воздвиг себе памятник с видом на древний город».

Вавилон после вторжения США превратился в американскую военную базу. До определенной степени такое решение сдерживало мародерство, но нанесло немалый ущерб древнему городу. После того как силы США ушли, были проведены некоторые работы по очистке и консервации территории исторического памятника, и древний Вавилон был вновь открыт для туристов. В 2010 году правительство Соединенных Штатов объявило, что потратит 2 млн долларов на спасение Иштарских ворот Вавилона.

Фивы — столица древнегоЕгипта (XV в. до н. э.)

История египетских Фив уходит в седую древность: первые упоминания, сохранившиеся в текстах, датируются III тыс. до н. э., когда страной правил фараон Микерин (Менкаура). Однако прежде чем стать великим египетским мегаполисом, Фивам пришлось пройти долгий путь развития и укрепления своей мощи. Лишь в XXI в. до н. э. город становится центром объединенной страны и впервые на небольшой срок превращается в столицу Египта. Это произошло при фараонах XI династии Среднего царства. Именно в эту эпоху в Фивах началось активное возведение монументальных святилищ богам и усопшим царям. Местный бог Амон приобрел статус государственного бога.

С началом эпохи Нового царства, во времена правления XVIII династии (XVI—XIV вв. до н. э.), город переживает период наивысшего расцвета. Фивы стали политическим и религиозным центром великой державы, границы которой на юге проходили по территории современного Судана, а на западе простирались до Ливии. Фивы были резиденцией фараонов, большинство из которых вели масштабное строительство, направляя на эти цели значительную часть ресурсов Египта и доходов от внешних владений. Постепенно Фивы стали главным центром культа бога Амона, здесь сооружались крупнейшие храмы в его честь.

В то время этот величественный город был не просто столицей империи, здесь находилось духовное сердце нации — невероятный по размаху культовый комплекс Ипет-сут (в переводе с египетского — «Самое избранное место»), один из самых больших в мире. Остатки этого святилища сохранились до наших дней и расположены неподалеку от современного городка Карнак, благодаря чему сейчас известны под названием Карнакский храм. Фиванцы считали эту территорию местом творения, где состоялся «первый величественный восход», когда Амон-Ра воздвиг мир из первоначального океана. Амон почитался как местный фиванский бог, наделенный качествами прежнего бога Ра (бога солнца), главного божества Древнего царства; впоследствии его стали именовать Амон-Ра и почитать как «царя богов» и высшего бога Нового царства.

После возрождения Мемфиса, ставшего в XIV в. до н. э. столицей Египта, Фивы продолжали сохранять роль крупнейшего культурного и религиозного центра страны на протяжении нескольких столетий, вплоть до греко-римских времен.

В начале І тыс. до н. э. Фивы становятся форпостом нового теократического государства на юге Египта, созданного жрецами Амона после распада Нового царства. Жители города не раз возглавляли народные восстания (205—199 и 199—186 гг. до н. э.) против эллинистической династии Птолемеев, установившейся в Египте. С распространением христианства в первые века нашей эры Фивы становятся одним из первых центров монашеского движения. В дальнейшем, с изменением политической и экономической ситуации, многие постройки Фив были разграблены, снесены и разрушены римлянами.

Географически Фивы располагались на обоих берегах Нила. На восточном берегу древняя столица Египта была разделена каналом на две части: поселение на юге называлось Луксор, на севере — Карнак. Два грандиозных египетских храма — Карнакский и Луксорский — соединялись мощеной аллеей сфинксов. Практически полное разрушение Фив в 663 г. до н. э. войсками ассирийского царя Ашшурбанипала положило конец этому прекрасному древнему городу. От блистательных Фив остались лишь величественные в своем великолепии руины знаменитых храмов Карнака и Луксора, ставших уникальными музеями под открытым небом. Лишь археологам и ученым из свиты Наполеона удалось вновь «пробудить» Фивы от сна и забвения. Тогда же зародилась наука египтология и познавательный туризм в древнюю страну.

В период расцвета величественные храмовые комплексы в Фивах соседствовали с роскошными дворцами, домами знати, садами редкостных деревьев и искусственными озерами. В лазуритовое небо вонзались золоченые шпили обелисков, вершины расписных храмовых башен-пилонов и статуи-колоссы богов и царей. Сквозь пышную листву сикомор, тамарисков и финиковых пальм проглядывали выложенные бирюзово-зелеными фаянсовыми плитками оконные проемы богатых домов. Покоренные народы Сирии и Палестины везли сюда бесчисленные сосуды с вином, кожу, столь любимый египтянами полудрагоценный лазурит и ремесленные изделия; из далеких областей Африки шли караваны, груженные слоновой костью, черным деревом, благовониями и золотом.

На другом берегу Нила, в западной части Фив, находилась царская резиденция и огромный некрополь, расположенный в природном ущелье, окруженном амфитеатром скал, над которыми возвышалась гора Дехенет — «Западная вершина», именуемая в наши дни Шейх Абд эль-Курна. Повелительница этой горы богиня-змея Меритсегер («любящая тишину»), охранявшая покой умерших, согласно легендам, оберегала не только царские погребения, расположенные в Долине царей и Долине цариц, но и гробницы вельмож и простых горожан, устроенные в этом же ущелье неподалеку.

Богиня Меритсегер считалась покровительницей некрополей и строителей гробниц. Место, называемое в наше время Долиной царей, выбрал для своего будущего погребения фараон Тутмос I (XVIII династия). Он и его придворный архитектор Инени надеялись, что гробница, спрятанная в скалах, будет лучше защищена от расхитителей, чем открытые всем взорам пирамиды. А чтобы ввести охотников за легкой наживой в еще большее заблуждение, склепы умерших закладывались на небольшом удалении от самих гробниц.

В знаменитой Долине царей на данный момент археологами обнаружено больше 60 гробниц, в которых покоились мумии главных правителей страны. В отличие от фараонов Древнего царства, столицей которого являлся Мемфис, фиванские фараоны времен Нового царства не строили пирамид. Гробницы вырубались в скалах, их старались как можно тщательнее скрыть от посторонних, главным образом от грабителей. Входы в гробницы засыпали крупными камнями, замуровывали. Но и эти ухищрения не уберегли древние могилы от разорения.

Форма захоронений оставалась неизменной на протяжении 500 лет. Все гробницы строились по определенному плану: в известняковой скале проделывали наклонный коридор длиной до 200 м, круто уходящий вниз на глубину до 100 м и оканчивающийся тремя или четырьмя комнатами. Стены и потолки коридоров и комнат покрывали цветными рисунками (не потерявшими своей яркости до наших дней), рассказывающими о жизни и подвигах покойного. К погребальной камере вели секретные потайные двери, главный вход маскировался земляными холмами и насыпями.

Самыми примечательными из обнаруженных захоронений считаются гробницы Тутмоса III, Аменхотепа III, Тутанхамона, Хоремхеба, Сети I, Мернептаха, Рамсеса I, Рамсеса III, Рамсеса VI и Рамсеса IX. Все склепы оказались разграбленными еще в древности. Лишь гробница Тутанхамона, открытая английским археологом Говардом Картером в 1922 г., дошла до наших дней в полной сохранности. Тутанхамон считается исторически незначительным фараоном, о нем известно лишь то, что он являлся наследником «фараона-еретика» Эхнатона, заменил культ Атона культом Амона и умер в девятнадцатилетнем возрасте. Но его гробница оказалась просто переполненной золотом, украшениями и прочими сокровищами.

Огромную территорию занимает погребальный храмовыйкомплекс фараона Аменхотепа III, вход в него до сих пор охраняют гигантские статуи Аменхотепа III, которые известны под названием колоссы Мемнона, — две сидящие фигуры высотой 18 м. На них сохранились греко-римские надписи времен императора Адриана и других видных деятелей античного мира. В свое время эти колоссы были известны тем, что один из них издавал жалобный стон на заре (вследствие раскола статуи после крупного землетрясения). В древности считали, что таким образом свою мать Эос, богиню утренней зари, приветствовал погибший во время Троянской войны эфиоп Мемнон. Звуки прекратились после реставрации статуи в 199 г. н. э.

Особой чести пребывать на берегах Фив удостоился Рамсес II, повелевший когда-то построить для себя грандиозный заупокойный храм в честь бога Амона — Рамессеум. Строение воздвигнуто знаменитым зодчим Пенра. Этот комплекс, называвшийся в древности «Дом миллионов лет Рамсеса Мериамона», намного превосходил по масштабам и монументальности оформления подобные памятники, сооруженные фараонами XVIII династии.

В настоящее время входом на территорию заупокойного ансамбля Рамсеса II служит гигантский пилон из песчаника. Его поверхность покрыта раскрашенными рельефами, изображающими сцены сражений Рамсеса II с хеттами. За пилоном находится первый двор. Южная стена двора является одновременно и фасадом расположенного здесь дворца. Во второй двор ведет лестница — он расположен выше первого. С каждой стороны лестницы стояла гигантская статуя Рамсеса (20 м) весом около 1 тыс. тонн.

Центральную часть дворца занимает зал приемов с 16 колоннами. Далее посетитель попадает в личные комнаты царя и тронный зал. Позади дворца расположен «женский дом» царя. Второй двор Рамессеума служит подходом к заупокойному храму. Он украшен портиками с папирусообразными колоннами и колоссами. Гипостильный (колонный) зал храма имел 48 колонн.

Великолепно сохранилась раскраска капителей колонн, имитирующих изумрудные заросли папируса, тростника вечной молодости. За гипостилем открывается культовая часть храма, главное святилище, кладовые. В Рамессеуме находилась знаменитая библиотека, названная Диодором «Лечебницей души», а также большая школа писцов. Под полами храма была найдена шахта с погребением жреца эпохи Среднего царства, а в погребальной камере гробницы обнаружены магические жезлы, маски и несколько папирусов.

Позже фараон Рамсес III возвел свой посмертный храм Мединет-Абу, взяв за образец Рамессеум. На пилонах у входа в храм изображены эпизоды побед фараона над врагами. Справа от входных ворот виден посвященный божествам древности храм. Слева возвышаются гробницы божественных жен бога Амона.

И еще одно примечательное место. Рядом с Долиной царей, у самого подножия скал Дейр эль-Бахри в Фивах, находится один из самых древнейших и красивейших египетских храмов, построенный в начале XV в. до н. э. по распоряжению египетской царицы Хатшепсут. Его архитектура и расположение были так же необычны, как и сама личность этой прославленной в истории Египта женщины-фараона. Ей воздавались все подобающие высоким правителям светские и религиозные почести, ее изображали, как и полагалось фараонам, с атрибутами Осириса, с привязанной под подбородком бородой.

Надо сказать, что, судя по источникам, Хатшепсут была личностью незаурядной, история ее правления Египтом на протяжении многих лет будоражила фантазию романистов и предоставляла египтологам все новые и новые загадки. Дочь Тутмоса I и царицы Яхмес, Хатшепсут была сводной сестрой и великой царской супругой Тутмоса II. После смерти своего отца — Тутмоса I — она вышла замуж за своего сводного брата Тутмоса II. Когда он умер в довольно раннем возрасте, единственным его наследником стал малолетний Тутмос III, сын младшей жены фараона. Спустя 15 месяцев женщина провозгласила себя единственной и полноправной владычицей Египта и правила государством в течение 22 лет.

Годы правления Хатшепсут были одной из самых ярких страниц истории XVIII династии. От имени царицы велись победоносные военные кампании в Азии и Нубии. На девятом году ее правления была осуществлена знаменитая экспедиция в Пунт, хотя местонахождение и точное название этой экзотической страны до сих пор неизвестны. В честь этих событий правительница возводила великолепные памятники, но лишь некоторые из них сохранились до нашего времени. Она соединяла в себе все качества, достойные фараона, умела управлять страной и, несмотря на все трудности и препятствия, удержалась на престоле. Помимо этого она могла безраздельно карать и миловать, вести военные походы и возводить храмы. Она была одарена гибким умом, терпением и энергией, какими не обладали даже более властные правители мира.

После смерти Хатшепсут египетский престол вернулся к Тутмосу III. По приказу фараона, ненавидевшего свою мачеху, были переписаны все официальные хроники, в которых имя Хатшепсут было заменено именем нового фараона или именами его предшественников. Все ее деяния и памятники впоследствии стали приписываться ее преемнику. Но храм царицы Хатшепсут сохранился. Он стоит у подножия круто обрывающихся скал, которые сливаются с ним в неповторимое целое.

Хатшепсут не жалела средств на возведение дорогого ей святилища, которое она строила «из любви к отцу своему Амону». Стремясь придумать нечто удивительное, Хатшепсут приказала воздвигнуть гигантский храм на границепустыни и орошаемой земли. К нему вела дорога процессий — путь шириной около 37 метров, с обеих сторон охраняемый сфинксами из окаменевшего песчаника, раскрашенными яркими красками. Прямо перед храмом был разбит сад из диковинных деревьев и кустарников, привезенных из загадочной страны Пунт. Здесь были вырыты два священных озера. Сам храм был поистине чудом инженерной мысли древних египтян. Вырубленный в известняковых скалах, он состоял из трех огромных террас. Нижняя терраса была украшена барельефами, сюжетами для которых послужили исторические события Египта и сцены жизни величественной Хатшепсут, где она часто представлена в мужском облачении и с церемониальной подвесной бородкой — символом фараонской власти. Каждую колонну портиков сопровождали колоссальные статуи царицы в образе Осириса, в белом одеянии, держащей в руках скипетр власти фараона, и с длинной накладной бородой.

Композиция второго яруса повествует о знаменитой экспедиции в Пунт. На барельефах храма представлены подробности этой кампании. Художники детально изобразили флот Хатшепсут, лесные пейзажи Пунта. Здесь же представлены легендарные царь и царица Пунта, приносящие Хатшепсут дары из драгоценных пород деревьев, благовония, шкуры животных, золото и невольников.

Верхняя часть храма посвящена богам, даровавшим жизнь египетской земле и ее правителям. По сторонам центрального двора третьей террасы расположены святилища бога солнца Ра и родителей Хатшепсут — Тутмоса I и Яхмес. В центре этого комплекса — святилище Амона-Ра, самая значительная и священная часть всего храма Дейр эль-Бахри.

Смерть Хатшепсут до сих пор остается загадкой. Ее мумия не идентифицирована. Не подтверждена также и версия, будто она была убита Тутмосом III. В период раннего христианства храм Хатшепсут был превращен в коптскую церковь, а позже пришел в упадок, и от него остались одни руины.

По соседству с некрополем фараонов расположена Долина цариц, где хоронили не только правительниц — жен и матерей фараонов, но и рано умерших египетских принцев. В этом некрополе археологам удалось найти уже свыше 70 гробниц. По своему внешнему облику они напоминают усыпальницы Долины царей, только меньшего размера. Наиболее интересна расписанная от стен до потолка гробница Нефертари, жены Рамсеса II Великого. Настенные росписи гробницы являются иллюстрациями к древнеегипетской «Книге мертвых», а свод погребальной камеры оформлен в виде звездного неба. После реставрации в 1995 г. эта усыпальница была открыта для посещения.

Роскошные росписи также украшают стены гробниц рано умерших сыновей Рамсеса III — Аменхерхепешефа и Хаэмуаса. Краски настенной живописи, например морская лазурь, светятся настолько ярко, будто картины написаны совсем недавно.

Западные Фивы — место погребения не только фараонов и их жен. Здесь были захоронены сотни придворных, жрецов и высокопоставленных сановников, стремившихся пребывать рядом со своими правителями и после смерти. Их гробницы расположены вдоль восточного склона фиванских гор и образуют огромный некрополь — Долину знати. Фактически он состоит из 6 кладбищ, сгруппированных вокруг скальных массивов, — Шейх Абд эль-Курна, Дра Абу эль-Нага, эль-Ассасиф, Курнет-Мурай, эль-Хоха и эт-Тариф.

Большая часть гробниц датируется временем правления фараонов XVIII и XIX династий. Первые захоронения в Долине относятся еще к Древнему царству. В Среднем царстве здесь хоронили фиванских номархов — представителей фараона, осуществлявших управление на местах (номах). Считается, что некрополь заложили фараоны IX и Х династий, происходившие из рода номархов, а правитель XI династии Ментухотеп II впервые начал в Дейр эль-Бахри строительство совершенно необычного для того времени заупокойного комплекса, завершенного уже при его преемниках.

Гробницы вельмож не такие объемные, как гробницы их правителей. Как правило, они состоят из нескольких частей — открытого двора, пространство которого ограничивается стенами, святилища и уходящей под землю погребальной камеры. Начиная с XIX династии вход во двор стали выполнять в виде пилона — гигантских ворот, являвшихся неотъемлемой частью архитектуры египетских храмов. Во дворе устанавливали заупокойные стелы, в святилищах — статуи владельца гробницы. Здесь осуществляли ритуалы, составляющие заупокойный культ умершего, — читали священные тексты и приносили жертвы его Ка — жизненной энергии, основополагающего элемента сущности человека.

Верхнюю часть фасада гробницы облицовывали гробничными конусами — глиняными цилиндрами-«гвоздиками», замурованными по «шляпки» в толщу стен. На внешней стороне конусов специальными печатями наносили имя хозяина гробницы и его земные и посмертные титулы. Стены усыпальниц вельмож чаще всего были украшены сценами из их земной жизни.

Барельефы и росписи гробниц Долины знати по праву считаются шедеврами египетского искусства. Основной идеейэтих росписей было отражение важнейших событий в жизнисановника и благополучия, которого он достиг при жизни. Это делалось отнюдь не для похвальбы — все запечатленноена стенах гробницы должно было окружать человека в загробном мире и доставлять ему радость. Наиболее богаты рисунками гробницы в некрополе Шейх Абд эль-Курна. Необычайно интересны росписи гробниц Рехмира (визиря Тутмоса III и Аменхотепа II), Сеннефера (управляющего южной частью Фив при Аменхотепе II), Нахта (придворного астронома Тутмоса IV), Рамоса (правителя Фив и визиря при Аменхотепе III и Эхнатоне), Менна (землемера и кадастрового служащего при Тутмосе I). На стенах их усыпальниц изображены погребальные торжества с музыкантами и танцовщицами, сцены работы крестьян, заседания суда и пр. В большинстве случаев на левой стене изображался жизненный путь умершего, а на других стенах — церемония погребения.

Со временем Долина знати стала местом захоронения многих людей. Сегодня официально открыто более 500 гробниц (XI—XXVI династий), большое число захоронений было уничтожено еще в древности или все еще сокрыто в недрах фиванских гор.

С VII в. до н. э. начался закат Фив. Военные гарнизоны, принадлежавшие фараонам, располагались далеко от города. Солдат требовалось обеспечивать продовольствием и оружием, поэтому фараоны уезжали на юг. В такой ситуации Фивы просто некому было защищать. Этим воспользовались египетские враги. Последний ассирийский царь Ашшурбанапал ворвался в город со своим войском, и древняя столица была нещадно разграблена.

В период правления греческих царей Птолемеев в Фивах уже была полная разруха. Развалины храма Амона-Ра, растянувшиеся на 260 м, остались единственным свидетельством могущества Фив и фараонов. В XIX веке в Египте бурно развивались столица Каир и Суэцкий канал, Луксор же остался царством древних памятников.

В 1811 г. британским предпринимателем Томасом Куком было организовано туристическое агентство. Он выбрал Луксор одним из обязательных к посещению мест Египта. У европейцев возник интерес к древнеегипетской истории, Луксор стал притягательным и для туристов, и для археологов.

Но при всех утратах и разрушениях древний город не исчез бесследно подобно другим памятникам древних цивилизаций. Развалины фиванской архитектуры на целое тысячелетие старше легендарного Вавилона и до сих пор вызывают восхищение. На закате, как и тысячи лет назад, пламенеющее в бурных водах Нила солнце медленно исчезает за горизонтом — это бог солнца Амон-Ра уходит в царствие мертвых, чтобы утром вновь родиться юным и могущественным.

Тайны исчезнувшей Атлантиды (IX в. до н. э.)

Кінець безкоштовного уривку. Щоби читати далі, придбайте, будь ласка, повну версію книги.

На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.

На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.

На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.

На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.