Uzyskaj dostęp do tej i ponad 250000 książek od 14,99 zł miesięcznie

- Wydawca: Kohlhammer

- Kategoria: Literatura popularnonaukowa•Nauki humanistyczne

- Język: niemiecki

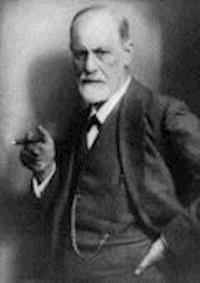

Sigmund Freuds Atheismus wurde zum Vorbild vieler religionskritischer Bewegungen im 20. Jahrhundert. Dieses Buch stellt seinen Absolutheitsanspruch infrage. Während seinerzeit religionskritische Kämpfe zu entscheidenden Fortschritten geführt haben, leben wir heute in einer Zeit größerer Nachdenklichkeit. Der Autor stellt eine historische Konfliktlinie vor, die sich zwischen Glaube und Unglaube, Atheismus und Kirche, säkularem Denken und Religion entfaltet hat. Er zeigt, wie Freud in seinem Leben und Denken auf sehr menschliche Weise darin verstrickt ist, und schildert, wie andersartig der Soziologe Max Weber und der Philosoph Ludwig Wittgenstein ihr Verhältnis zu Religion und Säkularität gestalten. Er möchte die Leser anregen, ihre eigenen Erfahrungen und Überzeugungen im Konfliktfeld zwischen moderner Rationalität und verzaubernder Religiosität zu reflektieren.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Liczba stron: 319

Rok wydania: 2014

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na: