Oferta wyłącznie dla osób z aktywnym abonamentem Legimi. Uzyskujesz dostęp do książki na czas opłacania subskrypcji.

14,99 zł

DO 50% TANIEJ: JUŻ OD 7,59 ZŁ!

Aktywuj abonament i zbieraj punkty w Klubie Mola Książkowego, aby zamówić dowolny tytuł z Katalogu Klubowego nawet za pół ceny.

Dowiedz się więcej.

- Wydawca: КСД

- Kategoria: Literatura obyczajowa i piękna•Literatura piękna

- Język: rosyjski

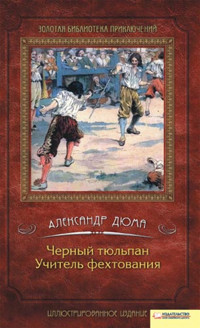

Роман «Черный тюльпан», действие которого разворачивается в Голландии, в XVII в., в эпоху легендарной тюльпанной лихорадки, — это романтическая история любви двух молодых людей. Зажег и сохранил эту любовь черный тюльпан, страсти и интриги вокруг которого увлекают читателя и держат в напряжении до последней страницы.

«Учитель фехтования» — это воспоминания и впечатления молодого француза, оказавшегося в России спустя десятилетие после нашествия Наполеона. Это история восстания декабристов и смены монархов, история любви и преданности, жестокости и вероломства — словом, русская история в один из жесточайших ее периодов.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Liczba stron: 699

Podobne

Черный тюльпан. Учитель фехтования

Александр Дюма

Александр Дюма

Черный тюльпан

Учитель фехтования

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

2012

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2012

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2012

ISBN 978-966-14-4573-3 (epub)

Никакая часть данного издания не может быть

скопирована или воспроизведена в любой форме

Факты, даты, цитаты

Современники об Александре Дюма

Виктор Гюго (1802—1885), французский писатель

В наш век никто не пользовался такой популярностью, как Александр Дюма; его успех — больше чем успех, это — триумф. Его слава гремит подобно трубным звукам фанфар. Александр Дюма — имя не только французское, но и европейское; более того — это имя мировое. Его пьесы идут во всем мире, его романы переведены на все языки.

Александр Дюма — один из тех людей, которых можно было бы назвать сеятелями цивилизации. Он оздоровляет и облагораживает умы каким-то радостным и бодрящим светом; он оплодотворяет душу, мозг, рассудок; он вызывает жажду чтения; он исследует человеческое сердце и засевает его.

…

Александр Дюма пленяет, чарует, увлекает, забавляет, учит. Из всех его произведений, столь многочисленных и разнообразных, столь живых, пленительных и могучих, исходит присущий Франции свет.

В изумительном здании, сооруженном этим искусным и многогранным зодчим, мы находим самые возвышенные эмоции драмы, полную глубины иронию комедии, величайшую проникновенность романа, тончайшую интуицию истории.

В этом здании нет ни мрака, ни тайн, ни подземелий, ни головокружительных загадок; ничего от Данте, все от Вольтера и Мольера. Повсюду сияние, повсюду яркий полдень, все пронизано солнцем. Его достоинства многообразны и неисчислимы. На протяжении сорока лет этот ум тратил себя с чудесной расточительностью.

Он испытал все — и борьбу, составляющую долг человека, и победу, составляющую его счастье.

Жорж Санд (1804—1876), французская писательница

Из писем Дюма-сыну

10 марта 1862 г. Поверьте, что избытком таланта папаша Дюма обязан лишь той расточительности, с какою он его тратит. Да, у меня невинные склонности, но я создаю вещи простые, как дважды два. А его, человека, который носит в себе целый мир событий, героев, предателей, волшебников, приключений; человека, олицетворяющего собой драму, — не думаете ли Вы, что невинные склонности погубили бы его как писателя, погасили бы его фантазию? Ему необходимы излишества, чтобы непрестанно поддерживать огонь в очаге жизни.

16 апреля 1871 г. Вам приписывают следующие слова о Вашем отце: «Он умер так же, как жил, — не заметив этого». Не зная, что Вы это сказали или что это вкладывают в Ваши уста, я написала в «Ревю де Де Монд»: «Он был гением жизни, он не почувствовал смерти». Это то же самое, не правда ли?..

Братья Гонкуры (Эдмон де Гонкур, 1822—1896, Жюль де Гонкур, 1830—1870), французские писатели

1 февраля 1865 г. Сегодня вечером за столом у принцессы сидели одни писатели, и среди них — Дюма-отец. Это почти великан — негритянские волосы с проседью, маленькие, как у бегемота, глазки, ясные, хитрые, которые не дремлют, даже когда они затуманены. Контуры его огромного лица напоминают те полукруглые очертания, которые карикатуристы придают очеловеченному изображению луны. Есть в нем что-то от чудодея и странствующего купца из «Тысячи и одной ночи». Он говорит много, но без особого блеска, без остроумных колкостей, без красочных слов. Только факты — любопытные факты, парадоксальные факты, ошеломляющие факты извлекает он хрипловатым голосом из недр своей необъятной памяти. И без конца, без конца, без конца он говорит о себе с тщеславием большого ребенка, в котором нет ничего раздражающего. … Он не пьет вина, не употребляет кофе, не курит; это трезвый атлет от литературы.

Александр Дюма-сын (1824—1895), французский писатель

Мой отец — это большое дитя, которым я обзавелся, когда был еще совсем маленьким.

***

Я читаю и перечитываю его книги, и я раздавлен его воодушевлением, эрудицией, красноречием, добродушием, его остроумием, милосердием, его мощью, страстью, темпераментом, способностью поглощать вещи и даже людей, не подражая им и не обкрадывая. Он всегда ясен, точен, ослепителен, здоров, наивен и добр. Он никогда не проникает глубоко в человеческую душу, но у него есть инстинкт, заменяющий ему наблюдение, и некоторые его персонажи испускают шекспировские крики. Впрочем, если он и не погружается в глубину, то часто воспаряет к высотам идеала. И какая уверенность, какое стремительное движение, какая восхитительная композиция, какая перспектива! Каким свежим дыханием овеяно все это, какое разнообразие всегда безошибочно точных тонов! …

Кто-то однажды спросил меня: «Как это получилось, что ваш отец за всю жизнь не написал ни одной скучной строчки?» Я ответил: «Потому что ему это было бы скучно». Он весь, без остатка, перевоплотился в слово. На его долю выпало счастье написать больше, чем кто бы то ни было; счастье всегда испытывать потребность писать для того, чтобы воплотить самого себя и стольких других людей, счастье писать всегда только то, что его увлекало.

Эдмон Абу (1828—1885), французский беллетрист и публицист

На церемонии открытия памятника Александру Дюма

Эта статуя, которая была бы отлита из чистого золота, если бы все читатели Дюма внесли по одному сантиму, эта статуя, господа, изображает великого безумца, который при всей своей жизнерадостности, при всей своей необычайной веселости заключал в себе больше здравого смысла и истинной мудрости, чем все мы, вместе взятые. Это образ человека беспорядочного, который посрамил порядок, гуляки, который мог бы служить образцом для всех тружеников; искателя приключений — в любви, в политике, в войне, — который изучил больше книг, чем три бенедиктинских монастыря. Это портрет расточителя, который, промотав миллионы на всякого рода дорогостоящие затеи, оставил, сам того не ведая, королевское наследство. Это сияющее лицо — лицо эгоиста, который всю жизнь жертвовал собой ради матери, ради детей, ради друзей, во имя родины; слабого и снисходительного отца, который отпустил поводья своего сына и тем не менее имел редкое счастье еще при жизни наблюдать, как его дело продолжает один из самых знаменитых и блестящих людей, которым когда-либо рукоплескала Франция… …

Этот писатель, могучий, пылкий, неодолимый, как бушующий поток, никогда не делал ничего из ненависти или из мести; он был милостив и великодушен по отношению к своим самым жестоким врагам; потому-то он оставил в этом мире одних только друзей…

Биографы, критики, знаменитые читатели об Александре Дюма

Эндрю Лэнг (1844—1912), шотландский писатель, переводчик, историк и этнограф

Признаюсь, что я не прочитал и не надеюсь прочитать все сочинения Дюма, даже большую часть из тысячи его томов. Мы только опускаем чашу в этот пенный родник, пьем и идем дальше — мы не можем надеяться ни исчерпать источник, ни унести его с собой.

Андре Моруа (1885—1967), французский писатель

Его обвиняли в том, что он забавен, плодовит и расточителен. Неужели для писателя лучше быть скучным, бесплодным и скаредным?

***

Очень важно понять характер Дюма, который сформировали одновременно и наследственность, и воспитание. Своему отцу Александр обязан физической силой, великодушием, богатым воображением и честолюбием. Как и вся молодежь его поколения, духовными вождями которой были солдаты империи, он был напичкан рассказами о всевозможных приключениях, небывалых и кровопролитных. Драма была его стихией. Он верил во всемогущество случая, во влияние мелких, незначительных фактов. Этих солдат то и дело спасал портрет, убивала шальная пуля, повергало в немилость дурное настроение властителя. Дюма полюбил в истории все, что связано с таинственной игрой случая. У него было природное чувство театрального, да и могло ли быть иначе? Сама эпоха была театральной. Но Дюма лучше, чем любой другой, лучше, потому что он сам был подобен стихийной силе, сумел выразить драматизм жизни, в котором тогда была так велика потребность.

Он был подобен стихийной силе, потому что в нем бурлила африканская кровь, унаследованная им от черной рабыни из Сан-Доминго. «Это второй Дидро, — говорили про Дюма, — аристократ по отцу, простолюдин по матери». Все это так, но вдобавок он был еще наделен невероятной плодовитостью и талантом сказителя, присущим африканцам.

***

К его романам обращается в часы досуга весь мир. Никто не читал всех произведений Дюма (прочесть их так же невозможно, как написать), но весь земной шар читал Дюма… Если еще существует, говорили в 1850 году, на каком-нибудь необитаемом острове Робинзон Крузо, он наверняка сейчас читает «Трех мушкетеров». Следует добавить, что и весь мир, и сама Франция знакомились с французской историей по романам Дюма. История эта не во всем верна, зато она далеко не во всем неверна и всегда полна самого захватывающего драматизма.

Фердинанд Брюнетьер (1849—1906), французский писатель

Жизнь его — самое увлекательное из всех его произведений, и самый интересный роман, который он нам оставил, — это история его приключений.

Петр Вайль (1949—2009), российский и американский журналист, писатель, радиоведущий

Он сочинял о себе героические истории, вконец запутав биографов и добившись скептического отношения к любому факту его жизнеописания. Например, нет единства во мнениях даже по вопросу, который кажется яснее ясного: был ли Дюма кулинаром. Он точно был лакомкой и точно не пил ничего, кроме воды. Но та истина, что пьяному гурману у плиты делать нечего, еще не означает, что там место трезвому обжоре. Есть, правда, важный факт: Дюма всю жизнь грозился написать поваренную книгу и скончался, сочиняя «Большой кулинарный словарь». Однако имеются лишь два-три достоверных свидетельства его кухонного умения, кроме многочисленных собственных, разумеется. Один очевидец — авторитетный, это Жорж Санд, но она пишет очень скупо, чего ждать от Консуэло. Есть еще подробный восторженный рассказ о приготовлении риса в соусе — но это как вспомнить о Казанове, что он подмигнул женщине. Самое солидное подтверждение — из России.

О Дюма, который провел в Российской империи девять месяцев в 1858—1859 годах и все это время находился под наблюдением, докладывает из Москвы генерал-лейтенант Перфильев: «Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанья и, говорят, мастер этого дела». Хочется отметить благожелательность тона и изящество слога начальника 2-го округа корпуса жандармов. …

Дюма разведал секреты готовки стерляди на Волге, ездил в Переславль за селедкой, оценил сырую конину и отверг кумыс, одобрил шашлык в Дагестане и Чечне, в Поти варил бульон из вороны. Решив в ожидании парохода устроить прощальный обед, Дюма оказался в затруднении: «Сначала меня занимал вопрос, как сделать бульон без говядины — ее у меня не было. Я разрешил его тем, что взял ружье и подстрелил ворона. Не презирайте, любезный читатель, ворон — это отличное мясо для бульона. Один ворон стоит двух фунтов говядины; надо только, чтоб он был не ощипан, как голубь, а ободран, как кролик». С этим наставлением, которое спасло бы множество жизней в голодные годы, будь оно услышано, Дюма покинул Россию.

«Замок Монте-Кристо» (дом Александра Дюма)

Оноре де Бальзак (1799—1850), французский писатель

В письме Эвелине Ганской, 2 августа 1848 г.

Ах, «Монте-Кристо» — это одно из самых прелестных безумств, которые когда-либо делались. Он — самая царственная из всех бонбоньерок на свете. Дюма уже израсходовал 400 тысяч франков, и ему понадобится еще 100 тысяч франков, чтобы закончить замок. Но он во что бы то ни стало осуществит свой замысел. …

Если бы вы увидели этот замок, вы бы тоже пришли в восторг от него. Это очаровательная вилла, … с нее открывается вид на террасы Сен-Жермена, и, помимо всего прочего, она стоит у воды!.. Дюма обязательно ее достроит. Она такая же красивая и изысканная, как портал Анэ, который вы видели в Музее изящных искусств. Планировка прекрасная — одним словом, безумная роскошь времен Людовика XV, но в стиле Людовика XIII с элементами украшений эпохи Возрождения.

Михаил Буянов, российский врач и писатель, почетный член Французского общества друзей Александра Дюма

В 1844 году, разбогатев на книгах о мушкетерах, Дюма решил построить себе дворец. Строительство длилось три года, и вот в 22 километрах от Парижа (во Франции все расстояния измеряются от Собора Парижской Богоматери; сейчас дворец, о котором я рассказываю, находится недалеко от Парижа, до него за 15 минут можно добраться на метро, если сесть на площади Звезды — там, где Триумфальная Арка) между Сен-Жермен-ан-Лэ, Марли-ле-Руа и Лё-Пэк был построен замок, который Дюма назвал Монте-Кристо. …

Официально замок Монте-Кристо был открыт 25 июля 1847 года, а уже через год Дюма вынужден был его покинуть, ибо нечем было платить за содержание дворца. После этого замок переходил из рук в руки, вконец разрушился, пришел в полное запустение. Местная мэрия решила реконструировать его, создав в нем сорок (по другой версии четыреста) квартир, но вмешалась общественность и с очень большим трудом выкупила замок. Сейчас в нем размещается правление Французского общества друзей Александра Дюма.

Так бы и стоял дворец в очень неприглядном виде, если бы ему не повезло: в 1985 году часть его была отреставрирована на личные средства марокканского короля Хасана Второго — большого поклонника творчества Дюма. В знак благодарности Хасана Второго избрали членом Французского общества друзей Александра Дюма.

Роман «Учитель фехтования»

Андре Моруа

В 1839 году Дюма пришла в голову мысль преподнести Николаю I, императору всея Руси, рукопись одной из своих пьес, «Алхимик», в нарядном переплете. И вот почему: художник Орас Верне незадолго до этого совершил триумфальное путешествие по России и получил от царя орден Станислава второй степени. Дюма, страстный собиратель регалий, всей душой жаждал этого ордена. Некий тайный агент русского правительства в Париже сообщил о желании Дюма министру, графу Уварову, добавив, что, по его мнению, было бы весьма кстати удовлетворить это желание, ибо в этом случае Дюма, самый популярный писатель во Франции, мог бы оказать известное воздействие на общественное мнение этой страны, в тот момент неблагоприятное для России по причине симпатии французов к Польше. «Орден, пожалованный его величеством, — писал агент, — будет куда виднее на груди Дюма, чем на груди любого другого французского писателя». Эти слова свидетельствуют о том, что агент хорошо знал Дюма и его широкую грудь.

Министр дал благоприятный ответ, и рукопись, украшенная виньетками и ленточками, была отправлена в Санкт-Петербург в сопровождении письма за подписью: «Александр Дюма, кавалер бельгийского ордена Льва, ордена Почетного легиона и ордена Изабеллы Католической». Это был недвусмысленный намек. Но требовалось еще соизволение императора. Министр просил его: «Если бы Вашему Величеству угодно было, милостиво приняв этот знак благоговения иноземного писателя к августейшему лицу Вашего Величества, поощрить в этом случае направление, принимаемое к лучшему узнанию России и ее государя, то я, со своей стороны, полагал бы вознаградить Александра Дюма пожалованием ордена св. Станислава 3-й степени…» На полях докладной император Николай написал карандашом:

«Довольно будет перстня с вензелем».

Довольно будет? Кому? Уж никак не Дюма. Но дело было в том, что царь питал инстинктивное отвращение к романтической драме. … Дюма был уведомлен о пожаловании ему алмазного перстня с вензелем его императорского величества. Так как перстень долго не высылали, Дюма затребовал его и в конце концов получил. Он поблагодарил очень холодно … и вскоре напечатал в «Ревю де Пари» роман «Записки учителя фехтования», который не мог не возмутить царя, ибо это была история двух декабристов — гвардейского офицера Анненкова и его жены, юной французской модистки, последовавшей за мужем в сибирскую ссылку. (В романе они выведены под вымышленными именами.) Рассказ велся от лица учителя фехтования Гризье, чьим учеником был Анненков. Роман был запрещен в России, где, разумеется, все, кто только мог его раздобыть, читали его тайком, в том числе и сама императрица.

Из мемуаров Александра Дюма

Княгиня Трубецкая, друг императрицы, супруги Николая I, рассказывала мне:

Однажды царица уединилась в один из своих отдаленных будуаров для чтения моего романа. Во время чтения отворилась дверь, и вошел император Николай I. Княгиня Трубецкая, исполнявшая роль чтицы, быстро спрятала книгу под подушку. Император приблизился и, остановившись против своей августейшей половины, дрожавшей больше по привычке, спросил:

— Вы читали?

— Да, государь.

— Хотите, я вам скажу, что вы читали?

Императрица молчала.

— Вы читали роман Дюма «Учитель фехтования».

— Каким образом вы знаете это, государь?

— Ну вот! Об этом нетрудно догадаться. Это последний роман, который я запретил.

И, несмотря на запрет, как мне говорят, «Учитель фехтования» был широко распространен в России.

Анри Труайя (1911—2007), французский писатель

Сюжет этого последнего произведения был подсказан ему его преподавателем фехтования Гризье, который привез из своей поездки в Россию отголоски случившегося в декабре 1825 года восстания интеллектуалов и либерально настроенных военных, так называемых «декабристов», против царя Николая I. Среди мятежников был граф Анненков, влюбленный в молодую француженку по имени Полин. Его приговорили к каторжным работам и сослали в Сибирь; Полин последовала за ним и стала его женой, не испугавшись жалкой участи, ожидавшей их в этом негостеприимном краю, среди осужденных. В своей книге Дюма, разумеется, изменил имена персонажей и весело исказил исторический контекст. Но суть истории, в которой речь шла о верности замечательной женщины, предпочитающей разделить страдания и лишения человека, которого она любит, лишь бы не оказаться навеки с ним разлученной, соответствовала истине.

Из воспоминаний Полины Гёбль (в замужестве Прасковья Егоровна Анненкова, 1800—1876)

В 1825 году, за шесть месяцев до происшествий 14 декабря, я познакомилась с Иваном Александровичем Анненковым. Он начал неотступно за мною ухаживать, предлагая жениться на мне. Оба мы были молоды, он был чрезвычайно красив собою, необыкновенно симпатичен, умен и пользовался большим успехом в обществе. Совершенно понятно, что я не могла не увлечься им. Но целая бездна разделяла нас. Он был знатен и богат, я — бедная девушка, существовавшая своим трудом. Разница положений и чувство гордости заставляли меня держаться осторожно, тем более, что в то время я с недоверием иностранки относилась к русским. …

Между тем Иван Александрович не переставал меня преследовать и настоятельно требовал обещания выйти за него замуж, но я желала, чтоб он предварительно выхлопотал на женитьбу согласие своей матери, что было весьма не легко сделать, так как мать его была известна как женщина в высшей степени надменная, гордая и совершенно бессердечная. …

Несмотря, однако же, на все мои предосторожности, сама судьба сближала меня с ним, и вскоре один случай помог этому. Мы были тогда в Пензе, куда собралось множество народа по случаю ярмарки. Я приехала с домом Дюманси, который имел модный магазин, где я была старшей продавщицей. Анненков приехал за ремонтом (покупкой) лошадей для Кавалергардского полка, в котором он служил. С ним было очень много денег, и я узнала, что шайка игроков сговаривалась обыграть его, а раньше я слышала, что его обыграли уже в один вечер на 60 тысяч рублей. Тогда, чтобы спасти его от заговора негодяев, я решилась употребить разные женские хитрости, и в тот самый вечер, когда игроки ожидали его, продержала у себя до глубокой ночи. На другой день он узнал все от своего человека, был очень тронут и остался мне признательным. С тех пор человек его, который был ему очень предан, часто приносил мне его портфель на сбережение.

Наконец, закупив лошадей, Анненков стал собираться уезжать. … Нам приходилось расстаться, и я заметила, что Иван Александрович становился все мрачнее и задумчивее, а мне становилось жаль его, тем более, что, несмотря на блеск и богатство, его окружавшие, он казался глубоко несчастным. Его прекрасное, задумчивое лицо выражало иногда так много грусти, что невозможно было относиться к нему безучастно. Казалось, он скрывал какую-то глубокую печаль, какую-то затаенную мысль.

В то время я и не подозревала, что он участвовал в тайном обществе. …

Однажды вечером он пришел ко мне совершенно расстроенный. Его болезненный вид и чрезвычайная бледность поразили меня. Он пришел со мною проститься и говорил: «Если б вы знали, что ожидает меня, то, вероятно, сжалились бы надо мною». Я не поняла тогда всего смысла его слов, но он уже предчувствовал свою судьбу.

Расстаться с ним у меня недостало духу, и мы выехали вместе из Пензы 3 июля 1825 года. В одной из деревень его, где была церковь, он настаивал, чтоб мы обвенчались, и уже приготовил для этого священника и двух свидетелей, но я решительно отказалась от брака без согласия его матери. …

В ноябре месяце того же 1825 года мы приехали в Москву. По мере того как мы приближались к Москве, Иван Александрович становился все задумчивее. Ясно было, что его что-то сильно тревожило. Расспрашивать его о том, что он, казалось, хотел скрыть, я стеснялась, но ясно видела, что им все более и более овладевало какое-то беспокойство. Наконец все сделалось понятным для меня. Внезапно и совершенно неожиданно разнеслась весть, что скончался император Александр I, и эта весть как громом поразила всех. Это было именно 29 ноября, что Москва узнала о кончине своего государя. Анненков был страшно поражен этою новостью, и я стала замечать, что смерть императора тревожила его по каким-то особенным причинам. В то время к нему собиралось много молодых людей. Они обыкновенно просиживали далеко за полночь, и из разговоров их я узнала, наконец, что все они участвовали в каком-то заговоре. Это, конечно, меня сильно встревожило, и озаботило, и заставило опасаться за жизнь обожаемого мною человека, так что я решилась сказать ему о моих подозрениях и умоляла его ничего не скрывать от меня. Тогда он сознался, что участвует в тайном обществе и что неожиданная смерть императора может вызвать страшную катастрофу в России, и заключил свой рассказ тем, что его, наверное, ожидает крепость или Сибирь. Тогда я поклялась ему, что последую за ним всюду.

Роман «Черный тюльпан»

Артур Ф. Дэвидсон, автор книги о жизни и творчестве Дюма, 1902

Будет непростительным в глазах многих не вспомнить с уважением этот милый роман, рассказывающий о том, как крестник Корнеля де Витта вырастил, несмотря на многие страдания, драгоценную луковицу, которая получила награду в Гарлеме. Если «Черный тюльпан» (1850) и не великий роман, то это прелестная история; и память легко сохраняет ее немногих, но ярких персонажей: Вильгельма Молчаливого, Бокстеля, Грифуса, его дочь и благородного Ван Берле, чья любовь разделена между Розой и его тюльпанами, пока они не объединяются в Tulipa Nigra Rosa Barlœnsis.

Ричард Гарнетт (1835—1906), английский ученый и писатель

Роман «Черный тюльпан» … — одно из самых восхитительных и характерных сочинений, в своем небольшом объеме он демонстрирует большинство черт, которые позволили писателю занять особое место среди мастеров художественной литературы. Ключ ко всему — мощное воображение, благодаря которому идеальный тюльпан интересует его самого так же, как настоящая луковица могла интересовать персонажей, чьи жизни и состояния настолько зависят от нее. Его дополняет исключительная способность приковывать внимание читателя и приводить свой замысел к развязке через умело придуманный сюжет, полный перемен и напряжения, а также персонажей, вызывающих симпатию и совершенно не перегруженных деталями. Им противопоставлено умышленное, но не преувеличенное злодейство и негативные черты второстепенных персонажей, которые производят скорее комическое, чем отталкивающее впечатление. Все предусмотрено: едва начавшись, рассказ все время звучит, как хорошая мелодия из музыкальной шкатулки, обещая дойти до конца без фальшивой ноты и оставить после себя чувство удовольствия.

Литература

Анненкова П. Е. Воспоминания Полины Анненковой. — Красноярск: Красноярское книжное изд-во, 1977. — 328 с.

Брандис Е. П. Рядом с Жюлем Верном: Документальные очерки. — 3-е изд. — Л.: Дет. лит., 1991. — 207 с.

Буянов М. Маркиз против империи, или Путешествия Кюстина, Бальзака и Дюма в Россию. — М.: Рос. общ-во медиков-литераторов, 1993. — 192 с.

Буянов М. По следам Дюма. — М.: Рос. общ-во медиков-литераторов, 1993. — 256 с.

Вайль П. Гений места. — М.: КоЛибри, 2007. — 488 с.

Гюго В. Собрание сочинений: В 15 т. — Т. 15: Дела и речи. — М.: Гослитиздат, 1956. — 826 с.

Моруа А. Три Дюма. Литературные портреты. — Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1974. — 735 с.

Трескунов М. Примечания // Дюма А. Учитель фехтования. Черный тюльпан. — Цхинвали: Ирыстон, 1990. — 382 с.

Труайя А. Александр Дюма. — М.: Эксмо-пресс, 2006. — 544 с.

Davidson A. F. Alexandre Dumas: his life and works. — Westminster: Archibald Constable & Co LTD, 1902. — 426 p.

Garnett R. The Novels of the Elder Dumas / Dumas A. The Black Tulip. — N. Y.: P. F. Collier & Son, 1903. — P. v — xxviii.

Lang A. Alexandre Dumas. / Lang A. Essays in little. — N. Y.: Charles Scribner’s sons, 1897. — P. 1—23.

Черный тюльпан

I

Благодарный народ

20 августа 1672 года город Гаага, столица Семи Соединенных провинций, такой оживленный, светлый и кокетливый, будто в нем что ни день — праздник, город с его тенистым парком, с высокими деревьями, склоненными над готическими зданиями, с широкими каналами, в чьем зеркале отражаются колокольни почти экзотического стиля, был до отказа запружен народом. Все улицы, будто вены, раздувшиеся от прилива крови, заполнили пестрые людские потоки — горожане, кто с ножом за поясом, кто с мушкетом на плече, а кто и просто с дубиной, задыхающиеся, возбужденные, — стекались к тюрьме Бюйтенхофа, страшному строению, зарешеченные окна которого и поныне являют собою примечательное зрелище. В ее стенах томился брат бывшего великого пенсионария Голландии, Корнелис де Витт, взятый под стражу за покушение на убийство по доносу врача-хирурга Тикелара.

Если бы история той эпохи и особенно того года, с середины коего начинается рассказ, не была неразрывно связана с только что упомянутыми братьями де Витт, то несколько следующих пояснительных строчек могли бы показаться необязательными. Однако здесь надобно заранее предупредить читателя, нашего старого друга, которому мы всегда с первой же страницы обещаем доставить удовольствие, а на последующих страницах худо-бедно держим слово, итак, мы предупреждаем читателя, что такое отступление так же необходимо для ясности нашей маленькой истории, как и для понимания больших политических событий, ее обрамляющих.

Корнелису де Витту, бывшему бургомистру своего родного города Дордрехта, главному инспектору плотин страны и депутату генеральных штатов Нидерландов, было сорок девять лет, когда республиканское правление, как его понимал великий пенсионарий Ян де Витт, наскучило голландцам, вследствие чего народ воспылал страстной любовью к власти штатгальтеров, навсегда упраздненной в Голландии эдиктом того же Яна де Витта.

Поскольку общественное мнение в капризной смене своих пристрастий чаще всего останавливает выбор не на идее, а на личности, ее олицетворяющей, народ связывал республику с братьями де Витт, своей суровой непреклонностью более похожими на древних римлян — убежденных сторонников свободы без разнузданности и благосостояния без излишеств. И институт штатгальтерства в народном представлении являл собой строгое, задумчиво склоненное чело молодого Вильгельма Оранского, которого современники назвали Молчаливым.

Оба брата де Витт проявляли сугубую осмотрительность в отношениях с Людовиком XIV, видя его растущий авторитет в глазах всей Европы и убедившись в его могуществе на примере Голландии, когда блестящим успехом закончилась его Рейнская кампания (в которой так прославился граф де Гиш), за три месяца сокрушившая мощь Соединенных провинций.

Людовик XIV издавна не жаловал голландцев, оскорблявших его и всласть насмехавшихся над ним, правда, почти всегда устами находившихся в Голландии французских эмигрантов. Национальная гордость сделала из него современного Митридата, угрожающего их республике. Таким образом, против братьев де Витт сложилось двойное предубеждение: их невзлюбили за упорство, с каким их власть противилась устремлениям всей нации, да к этому еще прибавилась досада побежденного народа, который надеется, что новый вождь спасет его от разорения и позора.

Этим другим, готовым выступить на авансцену истории и померяться силами с Людовиком XIV, и был Вильгельм, принц Оранский, сын Вильгельма II, через Генриетту Стюарт внук Карла I Английского. Это тот самый молчаливый юноша, чья тень, как мы уже говорили, маячила за идеей штатгальтерства.

В 1672 году ему исполнилось 22 года. Его наставником был Ян де Витт, поставивший целью сделать из бывшего принца достойного гражданина. Движимый любовью к отечеству, оказавшейся сильнее привязанности к воспитаннику, он лишил его надежды на получение власти своим бессрочным эдиктом об упразднении штатгальтерства. Но Бог смеется над смертными, которые то учреждают, то ниспровергают земную власть, не спросившись у власти небесной: ужас, внушаемый Людовиком XIV, привел голландцев к тому, что они отказались от политики великого пенсионария, отменили бессрочный эдикт, а штатгальтерство досталось Вильгельму Оранскому, на чей счет у Провидения имелись свои виды, сокрытые до поры в таинственных глубинах грядущего.

Великий пенсионарий склонился перед волей сограждан, а Корнелис де Витт, более строптивый, отказался поставить свою подпись под документом о восстановлении штатгальтерства, невзирая на то, что оранжистские толпы осадили его дом в Дордрехте, грозя кровавой расправой. Жена в слезах умоляла его уступить, и он в конце концов подписал злополучный акт, добавив, однако, перед своим именем две буквы: V. C. (vi coactus) — «вынужденный силой».

Итак, в тот день он чудом спасся от своих врагов.

Что до Яна де Витта, его быстрая и легкая уступка соотечественникам особой пользы ему не принесла. Через несколько дней он стал жертвой покушения, получил несколько ударов ножом, но раны оказались не смертельными.

Такой исход в планы оранжистов не входил. Оба брата оставались помехой их замыслам, а потому они изменили тактику, рассчитывая в подходящий момент снова возвратиться к первоначальным намерениям. Пока же они пытались клеветой уничтожить врага, которого не смогли сразить при помощи кинжала.

Когда возникает необходимость в выполнении грандиозного дела, у Господа зачастую нет под рукой великого человека, способного его совершить. Если же такое совпадение все-таки происходит, история тотчас запечатлевает имя такого избранника, дабы им восхищались грядущие поколения.

Но когда в людские дела вмешивается дьявол, задумавший разрушить жизнь человека или целую империю, ему обычно тотчас подворачивается какой-нибудь прохвост, которому достаточно шепнуть словечко на ухо, а он уж не преминет взяться за работу.

Таким негодяем, в данных обстоятельствах как нельзя лучше сыгравшим роль приспешника сатаны, оказался некто Тикелар, по роду занятий хирург, о нем уже упоминали.

Он заявил, что Корнелис де Витт, приведенный в отчаяние отменой бессрочного эдикта, о чем свидетельствует и приписка к его подписи в акте, воспылал к Вильгельму Оранскому такой ненавистью, что приказал убийце освободить республику от нового штатгальтера, а этим убийцей является якобы он, Тикелар. Терзаемый угрызениями совести при одной мысли о порученном злодействе, он предпочел не совершать этого преступления, а разоблачить его.

Теперь посудите сами, какое негодование охватило оранжистов при известии о подобном заговоре. По распоряжению прокурора 16 августа 1672 года Корнелис был схвачен в своем собственном доме, препровожден в Бюйтенхоф и, как самый низкий из преступников, подвергнут пытке с целью вырвать у него признание в покушении на Вильгельма.

Но Корнелис, человек великого ума, был наделен также и редкой силой духа. Происходя из семьи мучеников за веру, он в своих политических убеждениях был так же неколебим, как его предки — в религиозных. Как те улыбались под пыткой, так и он во время издевательств над ним твердым голосом, подчеркивая ритмический строй стихов, декламировал первую строфу Горациева «Justum et tenacem»: «Кто прав и твердо к цели идет». Он ни в чем не признался, истощив своим упорством не только силы палачей, но и их фанатическое рвение.

Тем не менее судьи не стали предъявлять клеветнику Тикелару никаких обвинений, а Корнелису вынесли приговор, согласно которому он лишался всех своих титулов и должностей и навсегда изгонялся из пределов республики.

Арест и приговор, что обрушились не только на ни в чем не повинного человека, но и на великого гражданина, кажется, могли бы утолить злобу народа, об интересах которого Корнелис де Витт непрестанно заботился. Однако, как мы вскоре увидим, этого оказалось мало.

Голландцы своей неблагодарностью превзошли даже афинян, по этой части прославившихся в веках. Те удовлетворились изгнанием Аристида…

Ян де Витт, услышав об осуждении брата, тотчас сложил с себя полномочия великого пенсионария. Он тоже был куда как достойно вознагражден за преданность своей стране. Он не уносил с собой ничего, кроме ран, усталости и обид — единственной прибыли, какую обычно стяжают себе честные люди, виновные в том, что, трудясь на благо родины, забывали о своем собственном.

Вильгельм Оранский тем временем ждал и по мере возможности не забывал поторапливать момент, когда народ, кумиром которого он тогда являлся, смастерит для него из тел братьев де Витт две ступеньки, по которым он взойдет на трон штатгальтера.

И вот 20 августа 1672 года, о чем уже говорилось в начале этой главы, все население города сбежалось к Бюйтенхофу, чтобы поглазеть на Корнелиса де Витта, из тюрьмы отправлявшегося в изгнание, да заодно проверить, какие следы оставила пытка на благородном теле этого человека, так хорошо декламировавшего Горация.

Мы же не замедлим прибавить, что в толпе, скопившейся перед тюрьмой, теснились не только те, кого привело сюда невинное желание присутствовать на спектакле. В ряды зевак затесалось много таких, кто и сам рассчитывал сыграть роль или, точнее, продублировать предшественника, который, на их взгляд, плохо ее исполнил.

Речь идет о роли палача.

Правда, сюда спешили и те, кто не питал столь свирепых намерений. Их интересовало только зрелище, неизменно притягательное для большинства двуногих, чьему бессознательному тщеславию льстит возможность полюбоваться на того, кто всегда высоко держал голову.

Этот Корнелис де Витт, говорят, не знает страха, но ведь его же бросили за решетку, пытали, он, поди, ослаб? Как же не поглядеть на него, бледного, в крови, униженного? Чем это не торжество для всякого добропорядочного буржуа, еще более завистливого, чем просто народ? Нет, в таком празднике должен принять участие каждый добрый житель Гааги!

— И потом, — твердили подстрекатели-оранжисты, шныряя в толпе, которую они рассчитывали использовать как свое оружие, острое и тупое одновременно, — неужто на всем пути от Бюйтенхофа до городских ворот не выпадет случая влепить грязь, а то и метнуть камешек-другой в главного инспектора плотин, который предоставил принцу Оранскому штатгальтерство только «вынужденный силой» и даже хотел подослать к нему убийцу?

А самые яростные враги Франции говорили, еще подливая масла в огонь: если бы в Гааге все делалось путем и нашлись храбрецы, Корнелису де Витту никто бы не позволил отправиться в изгнание, ведь он, едва выбравшись из страны, сразу заодно с французами примется плести интриги и вместе с этим негодяем, своим братцем Яном, заживет припеваючи на деньги маркиза де Лувуа.

Понятно, что при таком настроении зрители, предвкушающие спектакль, не идут чинно, а бегут. Вот почему жители Гааги в тот день бежали к тюрьме такой проворной рысцой.

Среди тех, кому особенно не терпелось, бежал со злобой в сердце и без определенных планов в голове честняга Тикелар, которого оранжисты превозносили на каждом углу как героя чистейшей пробы, национальную гордость и образец христианского милосердия.

Сей бравый подлец, украшая свое повествование всеми доступными ему цветами красноречия и изысками воображения, расписывал соблазны, которыми Корнелис де Витт пытался поколебать его, Тикелара, добродетель: называл якобы предлагаемые ему суммы, описывал всяческие дьявольские махинации, посредством коих тот обещал устранить все помехи на пути убийцы.

А публика жадно ловила каждую его фразу, издавая восторженные крики в честь принца Вильгельма и выражая слепую ярость в адрес братьев де Витт.

Толпа кляла на чем свет стоит неправедных судей, чей приговор позволяет такому гнусному злодею, как этот мерзавец Корнелис, выйти на свободу целым и невредимым.

А кое-кто из подстрекателей шипел исподтишка:

— Что ж, он так и уйдет? Так и улизнет от нас?

Другие же на это отвечали:

— В Схвенингене его поджидает судно. Французский корабль! Тикелар сам видел.

— Славный Тикелар! Честный Тикелар! — хором отзывалась толпа.

— А еще надо бы учесть, — прозвучал чей-то голос, — что вместе с Корнелисом и его брат Ян, такой же предатель, под шумок тоже унесет ноги.

— И во Франции эти два мошенника будут проедать наши денежки, деньги за наши корабли, наши арсеналы, наши верфи, проданные Людовику XIV!

— Так помешаем им уехать! — выкрикнул некий патриот, распалившийся более прочих.

— К тюрьме! К тюрьме! — грянул в ответ хор голосов.

При этом крике буржуа ускорили свой бег, все мушкеты были приведены в готовность, топоры заблестели еще кровожаднее, а в глазах разгорелся яростный жар. Однако до какого-либо насилия дело еще не дошло, и шеренга охранявших подступы к Бюйтенхофу всадников, хладнокровных, бесстрастных и молчаливых, в своем спокойствии казалась более грозной, чем толпа разгоряченных буржуа со всеми их воплями и угрозами. Всадники сохраняли неподвижность под взглядом командира, капитана гаагской кавалерии, который держал шпагу наголо, но опустил ее и упер концом в стремя своего скакуна. Это войско было единственной защитой тюрьмы, однако благодаря своей стойкости оно удерживало не только беспорядочную ораву беснующейся черни, но и отряд городских гвардейцев, также выставленный перед тюрьмой для поддержания порядка, но вместо этого поддерживающий смутьянов криками: «Да здравствует принц Оранский! Долой предателей!»

Правда, поначалу присутствие капитана де Тилли и его всадников служило спасительной уздой для развоевавшихся солдат-буржуа, но вскоре они раззадорились от собственных криков и, не понимая, что можно быть храбрыми не вопя, приписали молчание кавалеристов их робости и начали шаг за шагом подступать к тюрьме, увлекая за собой толпу.

Но граф де Тилли тотчас выехал им навстречу один. При этом он только и сделал, что направил шпагу перед собой, нахмурил брови и спросил:

— Э, господа городские гвардейцы, куда это вы? Что вам угодно?

Буржуа замахали мушкетами и вновь заголосили:

— Да здравствует принц Оранский! Смерть предателям!

— Пусть Оранский здравствует, я не против, — отозвался господин де Тилли, — хотя по мне лучше бы это провозглашать повеселей, не с такими похоронными лицами. Смерть предателям? Да ради Бога, покуда вы выражаете это пожелание лишь криками. Вопите, сколько вздумается, но я здесь для того, чтобы не допустить ничего подобного. И я этого не допущу.

Тут он повернулся к своим людям и крикнул:

— Солдаты, оружие наизготовку!

Кавалеристы исполнили приказ де Тилли с такой спокойной четкостью, что и буржуа, и толпа вмиг откатились назад, причем не обошлось без толкотни, вызвавшей у командира усмешку:

— О, ла-ла! — воскликнул он насмешливым тоном, свойственным только тем, у кого в руках шпага. — Успокойтесь, любезные. Мои солдаты первыми не начнут. Но и вы со своей стороны воздержитесь: ни шагу больше к тюрьме!

— А известно ли вам, господин офицер, что у нас есть мушкеты? — в бешенстве выкрикнул командир городской стражи.

— Черт возьми, мне ли этого не знать? — фыркнул де Тилли. — Вы своими мушкетами так размахались, что у меня уже в глазах рябит от их блеска. Но и вы заметьте, что у нас пистолеты, которые превосходно достигают цели за пятьдесят шагов, а до вас и двадцати пяти не будет.

— Смерть предателям! — заорала приунывшая толпа.

— Ба, вы опять за свое! — проворчал офицер. — Такое однообразие утомляет.

И он вновь занял место во главе отряда, между тем как суматоха вокруг Бюйтенхофа все нарастала.

Однако разгоряченный народ не знал, что в то самое время, когда он чуял запах крови одной из своих жертв, другая, словно спеша навстречу злой судьбе, направлялась в Бюйтенхоф, проходя по площади в сотне шагов от шеренги всадников, за их спиной.

Действительно, Ян де Витт только что в сопровождении слуги вышел из кареты, преспокойно пересек пешком тюремный двор и приблизился к воротам. Он назвал свое имя привратнику, который и так его знал:

— Добрый день, Грифиус. Я пришел, чтобы забрать и увезти из города моего брата Корнелиса де Витта, приговоренного, как ты слышал, к изгнанию.

И привратник, подобие дрессированного медведя, обученного открывать и закрывать тюремные ворота, с поклоном открыл их, пропустил его внутрь здания и снова закрыл за ним.

Пройдя с десяток шагов, Ян де Витт встретил прелестную девушку лет семнадцати-восемнадцати в фрисландском наряде, которая сделала ему очаровательный реверанс, на что он, потрепав ее по подбородку, произнес:

— Здравствуй, добрая, прекрасная Роза. Как себя чувствует мой брат?

— Ох, господин Ян, — отвечала девушка, — я не того зла боюсь, что ему причинили, ведь то уже позади.

— Тогда что же тебя страшит, милая?

— Я боюсь, господин Ян, что некоторые хотят причинить ему новое зло.

— Ах, да! — обронил де Витт. — Ты говоришь про эту толпу, не правда ли?

— Слышите эти крики?

— Народ и вправду очень возбужден. Но когда увидит нас, он, может быть, успокоится, ведь мы ему никогда не делали ничего, кроме добра.

— Беда в том, что у них это не от разума, — вздохнула девушка и удалилась, повинуясь властному жесту подозвавшего ее отца.

— Твоя правда, дитя мое, — прошептал Ян, глядя ей вслед. — Верно говоришь.

И он продолжил свой путь, бормоча про себя:

— Вот девчушка, которая в двух словах подытожила всю историю рода людского. А ведь она, небось, и читать не умеет, стало быть, ниоткуда не могла это вычитать.

С тем бывший великий пенсионарий, по-прежнему спокойный, но заметно погрустневший, побрел к камере брата.

II

Два брата

Сомнение прекрасной Розы было бы вернее назвать предчувствием. Ведь пока Ян де Витт всходил по каменной лестнице, ведущей к камере его брата, буржуа из кожи вон лезли, чтобы избавиться от кавалеристов де Тилли, мешавших им осуществить свои замыслы.

Народ, угадывая добрые намерения своего ополчения, как мог подбадривал их, орал во всю глотку:

— Да здравствуют буржуа!

Что до господина де Тилли, столь же твердого, сколь и осмотрительного, он вел переговоры с их отрядом под прицелом пистолетов своего эскадрона, усердно втолковывая крикунам, что получил от властей приказ стоять с тремя ротами на страже тюрьмы и подступов к ней.

— Зачем нужен такой приказ? Чего ради охранять тюрьму? — вопили оранжисты.

— Ах, — вздыхал господин де Тилли, — теперь вы задаете вопросы, на которые я не могу ответить. Мне было сказано: «Охраняйте!», — и я охраняю. Вы же, господа, и сами почти военные, вам надо бы знать: приказы не обсуждаются.

— Но ведь этот приказ вам дали затем, чтобы предатели могли выйти из города!

— Вполне возможно, коль скоро эти предатели приговорены к изгнанию, — напомнил де Тилли.

— А от кого исходит приказ?

— Да от правительства же, черт возьми!

— Власти нас предали!

— Ну, у меня подобных сведений нет.

— Вы и сами предатель!

— Я?

— Да, вы!

— Ах, так? Давайте разберемся, господа: кого я предаю? Правительство? Но это невозможно, ведь я у него на жалованье, и я неукоснительно выполняю его распоряжения.

Поскольку правота графа была столь очевидна, что оспаривать ее не имело смысла, дискуссия оборвалась, сменившись новым, еще более оглушительным взрывом криков и угроз. Крики были истошными, угрозы — ужасающими, но граф отвечал на них со всей возможной учтивостью:

— Господа горожане, сделайте милость, разрядите свои мушкеты. Какой-нибудь из них может случайно выстрелить, а если кто-то из моих кавалеристов будет ранен, мы в ответ уложим человек двести, что весьма бы нас опечалило, а вас тем паче. Ведь ни в ваши, ни в мои намерения это не входит.

— Если вы это сделаете, — завопили буржуа, — мы тоже вас перестреляем!

— Да, но если вы откроете огонь и убьете нас всех от первого до последнего, то и убитые нами не станут менее мертвыми.

— Так уступите, дайте нам дорогу, это с вашей стороны будет добрый гражданский поступок!

— Я не гражданин, — возразил де Тилли, — я офицер, а это большая разница. К тому же я не голландец, а француз, и эта разница еще более ощутима. Я подчиняюсь только властям, которые мне платят. Принесите от них приказ уйти с площади, и я в тот же миг скомандую «Кругом, марш!», так как мне самому все это изрядно наскучило.

— Да! Да! — закричали разом сто глоток, и тотчас еще пятьсот голосов подхватили: — Да! Пойдем к ратуше! Доберемся до депутатов! Идемте же, скорее!

— Так-то лучше, — буркнул де Тилли, глядя, как самые яростные торопливо удаляются. — Ступайте со своим подлым требованием в ратушу, увидите, как вас там встретят. Идите, голубчики мои, поспешайте.

Достойный офицер так же полагался на честь мужей совета, как и они в свою очередь рассчитывали на его честь солдата.

— Капитан, — шепнул ему на ухо его лейтенант, — пусть депутаты откажут этим бесноватым в их просьбе, но передайте им, чтобы нам выслали подкрепление. Мне сдается, оно нам не помешает.

Между тем Ян де Витт, с которым мы расстались, когда он, потолковав с тюремщиком Грифиусом и его дочкой Розой и поднявшись по каменной лестнице, подошел к двери, за которой, растянувшись на тюфяке, лежал его брат Корнелис, как мы уже говорили, подвергнутый предварительной пытке.

Ныне, когда вердикт — изгнание — был вынесен, применение чрезвычайной пытки стало ненужным. Корнелис с раздробленными запястьями, с переломанными пальцами, не признавшийся в преступлении, которого не совершал, вытянулся на своем ложе. После трехдневных мучений он наконец мог перевести дух, узнав, что судьи, от которых он ожидал смерти, соблаговолили приговорить его к изгнанию.

Мощный телом, несгибаемый духом, он бы вконец обескуражил своих врагов, если бы в мрачных потемках камеры Бюйтенхофа они смогли разглядеть на его бледном лице улыбку мученика, позабывшего о земной грязи, когда перед его очами уже воссиял небесный свет.

Главный инспектор плотин успел собраться с силами — не потому, что получил реальную помощь, а скорее благодаря собственной железной воле, и теперь высчитывал, сколько еще времени его продержат в тюрьме, пока не покончат со всеми юридическими формальностями.

Именно в этот момент особенно громкие выкрики буржуа из городского ополчения, смешавшись с завываниями черни, достигли слуха обоих братьев и заставили насторожиться капитана де Тилли, служившего им единственной защитой. Этот шум, подобно волне прилива, разбившейся о тюремные стены, привлек внимание узника.

Но несмотря на угрожающие звуки, Корнелис даже не попытался осведомиться, что происходит, и не встал, чтобы выглянуть в узкое, забранное железной решеткой окно, через которое проникали свет и невнятный гул внешнего мира.

Долгие страдания так основательно притупили его чувства, что боль стала почти привычной. Он наконец с наслаждением ощутил, что его душа и разум вот-вот освободятся от телесных немочей, ему даже чудилось, будто этот разум, эта душа уже сбросили с себя иго материи и, готовясь улететь к небесам, проплывают над землей, словно облачко дыма над почти погасшим очагом.

А еще он думал о своем брате.

Разумеется, он почувствовал его приближение благодаря таинственному, ныне открытому магнетизму, тогда еще не известному науке. В то самое мгновение, когда Корнелис представил себе Яна так живо, что едва не прошептал его имя, дверь распахнулась, Ян вошел и бросился к ложу узника, протянувшего искалеченные руки, обмотанные тряпками, навстречу своему прославленному брату, которого он сумел превзойти если не благодеяниями, оказанными стране, то мерой ненависти голландцев.

Ян с нежностью поцеловал брата в лоб и осторожно уложил руки больного обратно на тюремный тюфяк.

— Корнелис, мой бедный брат, ты столько выстрадал, не так ли? — прошептал он.

— Я больше не страдаю, брат, ведь я вижу тебя.

— О, мой дорогой, бедный Корнелис, даже если тебе не больно, поверь, для меня мучение видеть тебя в таком состоянии!

— Я потому и больше думал о тебе, чем о себе. Когда они меня пытали, была минута, когда у меня единственный раз вырвалось: «Бедный брат!» Однако ты здесь, и давай забудем все это. Ты пришел за мной, не так ли?

— Да.

— Я уже здоров, только помоги мне встать, брат, тогда увидишь, как я хорошо хожу.

— Тебе не придется долго идти, друг мой. Моя карета ждет возле пруда, за спиной у кавалеристов де Тилли.

— Кавалеристов де Тилли? А они что делают там?

— Ну, есть предположение, что жители Гааги захотят посмотреть, как ты уезжаешь, — объяснил великий пенсионарий со свойственной ему печальной улыбкой. — Опасаются беспорядков.

— Беспорядков? — переспросил Корнелис, пристально всматриваясь в смущенное лицо брата. — Беспорядков?

— Да, Корнелис.

— Так вот, стало быть, что за шум я слышал, — пробормотал узник так тихо, будто говорил с самим собой. Потом, обращаясь к брату, спросил:

— Вокруг Бюйтенхофа собралась толпа?

— Верно, брат.

— Но в таком случае, чтобы попасть сюда…

— Ты о чем?

— Как они тебя пропустили?

— Как тебе известно, Корнелис, мы не пользуемся народной любовью, — с горечью произнес великий пенсионарий. — Я выбирал пустынные улочки.

— Ты прятался, Ян?

— Я хотел добраться до тебя как можно скорее, а потому действовал так, как принято в политике и в мореплавании при противном ветре: лавировал.

В это время на площади перед тюрьмой поднялся особенно яростный шум. Де Тилли снова препирался с городскими гвардейцами.

— О-хо-хо! — вздохнул Корнелис. — Спору нет, ты, Ян, великий лоцман, но не знаю, сможешь ли ты так же успешно вытащить своего брата из Бюйтенхофа при наплыве разбушевавшегося народа, как некогда провел флот Тромпа между мелей Шельды до Антверпена.

— С Божьей помощью, Корнелис, надо все же попытаться, — ответил Ян. — Но сначала мне нужно сказать тебе пару слов.

— Говори.

С площади донесся новый взрыв воплей.

— Ого! — поразился Корнелис. — Как разъярены эти люди! На кого они так обозлены — на тебя? Или на меня?

— Полагаю, на обоих. Так вот, я должен сказать тебе, брат, что помимо глупой клеветы, что возводят на нас оранжисты, они ставят нам в вину переговоры с Францией.

— Вот дурачье!

— Да, но тем не менее они упрекают нас за это.

— Однако если бы эти переговоры успешно закончились, они избавили бы их от поражений, мы бы не потеряли Рес, Орсэ, Везель, Рейнберг, французы не перешли бы через Рейн, и Голландия среди своих болот и каналов все еще могла бы считать себя непобедимой.

— Все это верно, брат, но еще более абсолютная истина заключается в том, что если бы они сейчас обнаружили нашу переписку с господином де Лувуа, мне, каким бы я ни был искусным лоцманом, уже не удалось бы спасти от крушения тот утлый челнок, что должен вывезти де Виттов за пределы Голландии. Эти письма в глазах честных людей послужили бы свидетельством того, как я люблю свою страну и сколькими личными благами пожертвовал бы во имя ее свободы и славы, но эта же корреспонденция наверняка нас погубит, попади она в руки оранжистов, наших победителей. Поэтому, дорогой мой Корнелис, я надеюсь, что ты сжег ее, прежде чем покинуть Дордрехт и отправиться за мной в Гаагу.

— Милый брат, — отвечал Корнелис, — твоя переписка с господином де Лувуа доказывает, что в последние годы у Семи Соединенных провинций не было второго столь же великого и благородного гражданина и вместе с тем такого мудрого дипломата, как ты. Я дорожу славой отечества, а тем паче твоей славой, брат мой, и поэтому я не сжег этих писем.

— В таком случае для земной жизни мы оба погибли, — спокойно промолвил бывший великий пенсионарий, подходя к окну.

— Да нет же, Ян, совсем напротив! Мы еще дождемся и выздоровления телесного, и возрождения духа нации.

— И что же ты сделал с этими письмами?

— Я отдал их на хранение Корнелису ван Берле, своему крестнику. Ты его знаешь, он живет в Дордрехте.

— Ох, бедный мальчик! Такой милый, наивный, словно дитя! Ученый малый, столько всего знающий, но только и думающий о своих цветах. Ты поручил ему эти смертоносные письма, но, брат, они и его погубят, этого славного беднягу Корнелиса!

— Погубят?

— Да, ведь он неминуемо проявит либо силу, либо слабость. Если он силен… Пусть ему чуждо все то, что творится вокруг, пусть он погребен в провинциальном Дордрехте и удивительно рассеян, со дня на день он неизбежно узнает, что с нами случилось, и если силен духом, он станет нами гордиться, а если слаб, струсит, сообразив, что за дружбу с нами можно поплатиться. Будучи сильным, он разгласит секрет из благородных побуждений, а будучи слабым, выдаст его с перепугу. И в том, и в другом случае, Корнелис, ему конец, и нам тоже. Следовательно, брат мой, бежим скорее, если еще не поздно.

Приподнявшись на своем ложе, Корнелис успокоительным жестом дотронулся до руки младшего брата, и тот содрогнулся, ощутив прикосновение заскорузлого бинта:

— По-твоему, я не знаю своего крестника? Думаешь, я не научился читать каждую мысль, мелькающую у него в голове, каждый порыв его души? Ты спрашиваешь, силен он или слаб? Ни то ни другое, но каков бы он ни был, это неважно. Главное, он сохранит секрет по той простой причине, что понятия о нем не имеет.

Ян удивленно замер.

— О, не забывай, что главный инспектор плотин — политик, прошедший школу самого Яна, — продолжал Корнелис со своей обычной ласковой улыбкой. — Говорю же: ван Берле не знает ни характера, ни ценности доверенных ему бумаг.

— Так поспешим! — вскричал Ян. — Коли время еще не упущено, передадим ему приказ сжечь всю пачку!

— Через кого передадим?

— Пошлем к нему Кракэ, моего слугу, который должен сопровождать нашу карету верхом. Он пришел в тюрьму вместе со мной, чтобы помочь тебе спуститься с лестницы.

— Подумай прежде, Ян. Жаль сжигать столь славные документы.

— Мой храбрый Корнелис, я думаю прежде всего о том, что братьям де Витт нужно остаться в живых, чтобы спасти свою репутацию. Если мы умрем, кто защитит нас? Или хотя бы поймет?

— Стало быть, ты думаешь, они убьют нас, если найдут эти бумаги?

Ян, не отвечая брату, протянул руку в сторону площади Бюйтенхофа, откуда в этот момент донесся новый взрыв яростных воплей.

— Да-да, — сказал Корнелис, — слышу. Кричат. Но что означают эти крики?

Ян открыл окно.

— Смерть предателям! — завывала чернь.

— Теперь понимаешь, Корнелис?

— Это мы — предатели? — узник поднял глаза к небу, недоуменно пожав плечами.

— Мы, — вздохнул Ян де Витт.

— Ну, и где же Кракэ?

— У дверей вашей камеры, надо полагать.

— Так позови его.

Ян выглянул за дверь. Верный слуга действительно ждал у порога.

— Войдите, Кракэ. И крепко запомните то, что сейчас скажет мой брат.

— О нет, Ян, слов недостаточно. К несчастью, мне придется написать.

— Это еще почему?

— Потому что ван Берле никому не отдаст и не сожжет доверенные ему бумаги без моего личного приказа.

— Но сможешь ли ты писать, мой дорогой? — усомнился Ян, глядя на покалеченные руки, сплошь покрытые ожогами.

— О, дай мне только бумагу и чернила! — попросил Корнелис.

— Есть, по крайней мере, карандаш.

— А бумага найдется? Ведь мне ни клочка не оставили.

— Вот Библия. Вырви из нее первую страницу.

— Идет.

— Но что, если получатся лишь неразборчивые каракули?

— Вот еще! — Корнелис задорно взглянул на брата. — Если мои руки выдержали жар палача, а моя воля восторжествовала над страданием, стоит соединить их усилия, и вы увидите: перо в этих пальцах не дрогнет.

Сказано — сделано: он начал писать.

Тотчас из-под белой повязки стали просачиваться капли крови — стоило пальцам нажать на карандаш, и открытые раны закровоточили под намотанной тряпкой. При этом зрелище пот выступил на висках великого пенсионария. Корнелис писал:

«Дорогой крестник, сожги пакет, который я оставил тебе на хранение, не заглядывая, не распечатывая, дабы его содержание осталось для тебя неизвестным. Тайны, подобные сокрытой там, убивают своих хранителей. Сожги, и ты спасешь Яна и Корнелиса.

Прощай и люби меня.

Корнелис де Витт

20 августа 1672 года».

Ян со слезами на глазах стер с листа запятнавшую его каплю этой благородной крови, вручил письмо Кракэ, дал ему последние указания и снова обратился к Корнелису. Тот, еще бледный от только что перенесенной боли, казалось, вот-вот лишится чувств.

— Теперь подождем, — сказал Ян, — когда наш храбрый Кракэ условным свистом даст знать, что он уже по ту сторону пруда. Тогда настанет наш черед отправиться в дорогу.

Не прошло и пяти минут, как долгая пронзительная трель, словно морская волна, накатила на темные кроны окрестных вязов, заглушив даже гул толпы, бушующей перед тюрьмой Бюйтенхофа.

Ян благодарственным жестом воздел руки к небесам.

— А теперь, — сказал он, — пора и нам, Корнелис.

III

Ученик Яна Де Витта

В то время, когда толпа, теснясь вокруг замка Бюйтенхофа, издавала все более грозный рев, побуждая Яна де Витта поторопиться увезти оттуда Корнелиса, депутация горожан, как мы уже говорили, направилась в ратушу, чтобы просить депутатов отозвать кавалерийский корпус де Тилли.

От тюрьмы до Хогстрета недалеко, и вот пока они туда шли, можно было заметить неизвестного, с самого начала заинтересованно наблюдавшего за всеми подробностями этой сцены: он шел вместе с другими или, вернее, следовал за ними к ратуше, видимо, желая как можно раньше узнать, чем дело кончится.

Этот незнакомец был очень молод, лет никак не более двадцати двух — двадцати трех, по виду отнюдь не силач. Имея, должно быть, веские причины оставаться неузнанным, он прикрывал свое бледное длинное лицо носовым платком из тонкого фрисландского шелка, которым непрестанно вытирал потный лоб и воспаленные губы.

Со своими неподвижными глазами хищной птицы, длинным орлиным носом, узким прямым ртом, похожим на прорезь, и губами, напоминающими края раны, этот человек мог бы стать для Лафатера, если бы последний жил в ту эпоху, заманчивым объектом для физиогномических наблюдений, итог которых вряд ли польстил бы их объекту.

Древние задавались вопросом: каково отличие между победоносным воином и морским разбойником? И сами же отвечали: то же, что между орлом и коршуном.

Один — олицетворение уверенности, другой — воплощенная тревожность.

Вот и эта бескровная физиономия, это хрупкое, болезненное тело и беспокойная походка незнакомца, увязавшегося за орущей толпой к Хогстрету, являли собой тип то ли недоверчивого собственника, то ли суетливого вора, и случись здесь полицейский, он бы наверняка предположил последнее, судя по тщательности, с какой субъект, привлекший наше внимание, прятал свое лицо.

К тому же одет он был довольно просто и оружия, по-видимому, не имел. Его худая, нервная рука с сухими, но белыми, аристократически тонкими перстами опиралась не на руку, а на плечо офицера, чья ладонь лежала на эфесе шпаги, а взгляд с понятным любопытством блуждал по площади, озирая происходящие там сценки до тех пор, пока его спутник не направился к ратуше, увлекая его за собой.

Когда они дошли до площади Хогстрета, бледный юноша подтолкнул второго к стене дома, где они оба укрылись за открытой ставней, а сам устремил пристальный взгляд на балкон ратуши.

В ответ на неистовые вопли толпы окно распахнулось, и появился человек, видимо, готовый к диалогу с крикунами.

— Кто это там, на балконе? — спросил юноша, одним взглядом указывая офицеру на оратора, настолько взволнованного, что, казалось, он не просто положил руки на балюстраду, а держится за нее, чтобы не упасть.

— Это депутат Бовелт, — отозвался офицер.

— Что за птица этот Бовелт? Вы его знаете?

— Достойный человек, монсеньор, по крайней мере у меня сложилось такое впечатление.

Услышав от своего спутника такую оценку, молодой человек сделал столь странное движение, выражавшее разочарование и досаду, что офицер, заметив это, поспешил добавить:

— Во всяком случае, так о нем говорят, монсеньор. Что до меня, я ничего не берусь утверждать, поскольку лично не знаю господина Бовелта.

— Достойный человек, — процедил тот, кого назвали монсеньором. — Вы хотите сказать, что это человек достойный? Смелый, честный? Или просто солидный?

— О, пусть монсеньор меня извинит, но я не осмелюсь давать столь точную характеристику тому, кого знаю лишь в лицо, как я уже докладывал вашему высочеству.

— Впрочем, — буркнул молодой человек, — подождем, сейчас увидим.

Офицер наклонил голову в знак согласия и промолчал.

— Если ваш Бовелт не робкого десятка, — продолжал его высочество, — он не совсем однозначно воспримет просьбу этих бесноватых.

Нервные движения руки принца, судорожно вздрагивавшей на плече спутника, словно у пианиста, чьи пальцы перебирают клавиши, выдавали его жгучее нетерпение, в иные моменты — а сейчас особенно — так плохо скрываемое под ледяным и мрачным выражением лица.

Тут послышался голос предводителя делегации горожан, настойчиво требовавшего, чтобы господин Бовелт сказал, где искать других депутатов.

— Господа, — твердил тот, — как я уже говорил, в настоящий момент здесь нет никого, кроме нас с господином ван Аспереном, а я не могу принять решение в одиночку.

— Приказ! Приказ! — гремели в ответ тысячи голосов.

Бовелт хотел говорить, но ни слова не удавалось расслышать, видно было только, как он все отчаяннее и безнадежней махал руками. Убедившись, что он не в состоянии заставить толпу выслушать себя, он повернулся к открытому окну и стал звать ван Асперена.

Тот появился на балконе и был встречен еще более оглушительными криками, чем десять минут назад господин Бовелт.

Тем не менее, он тоже предпринял попытку урезонить разбушевавшуюся массу, но вместо того, чтобы внять его увещеваниям, масса предпочла смести со своего пути охрану ратуши, которая, впрочем, не оказала народу — носителю верховной власти ни малейшего сопротивления.

— Итак, — хладнокровно констатировал молодой человек, когда народ хлынул в главные ворота ратуши, — дальнейшие переговоры будут происходить внутри. Пойдемте, послушаем, как совещаются высокие стороны.

— Ах, монсеньор, монсеньор, поберегитесь!

— С чего бы?

— Многие из депутатов имели с вами дело, и достаточно хоть одному из них узнать ваше высочество…

— Да, чтобы потом обвинить меня в том, что я, дескать, все это подстроил. Ты прав, — вздохнул молодой человек, на миг покраснев от досады, что он выдал свои желания. — Да, твоя правда, останемся здесь. Отсюда мы увидим, как они вернутся — с приказом или нет, и выясним, насколько порядочен господин Бовелт. Мне хочется решить этот вопрос.

— Но, я полагаю, ваше высочество ни на миг не допускает, что депутаты могут приказать кавалерии де Тилли уйти с площади? — пробормотал офицер, с изумлением глядя на того, кого именовал монсеньором.

— Почему? — холодно обронил молодой человек.

— Потому что дать такое распоряжение значило бы подписать Яну и Корнелису де Витт смертный приговор.

— Увидим, — по-прежнему невозмутимо ответил его высочество. — Одному Господу дано читать в сердцах людей.

Офицер украдкой покосился на своего спутника и побледнел. Он-то был и достойным человеком и человеком с достоинством, этот офицер.

С того места, где они оставались, они могли слышать шум и топот толпы, ринувшейся вверх по лестницам ратуши. Затем через открытые окна стало слышно, как этот шум растекается по всему залу с балконом, с которого пробовали вести переговоры господа Бовелт и ван Асперен. Теперь они скрылись внутри, очевидно опасаясь, как бы народ не перебросил их через балюстраду.

Потом в окнах стали видны силуэты, они множились, вертелись, беспорядочно мелькали.

Зал совещаний наполнился до отказа.

Внезапно шум стих, потом вдруг снова раздался с удвоенной силой, подобной взрыву, заставив старинное здание содрогнуться от самого основания.

Затем людской поток опять прокатился по галереям и лестницам, достигнув ворот, из-под арки которых вырвалось нечто, похожее на смерч.

Во главе толпы не столько бежал, сколько летел человек, лицо которого было искажено омерзительным ликованием.

Это был хирург Тикелар.

— Мы их поимели! — орал он, размахивая какой-то бумагой. — Наша взяла!

— Они получили приказ! — потрясенно прошептал офицер.

— Что ж! — спокойно промолвил его высочество. — Вот я все и выяснил. Вы, мой дорогой полковник, затруднялись определить, господин Бовелт достойный человек или человек с достоинством. Отныне мы знаем: он ни то и ни другое.

Его высочество, проследив глазами за человеческой массой, катившейся мимо них, сказал:

— Теперь, полковник, вернемся к тюрьме. Думаю, нам предстоит диковинное зрелище.

Офицер поклонился и, не отвечая, последовал за своим господином.

Толпа на площади и вокруг тюрьмы собралась огромная. Но всадники де Тилли удерживали ее все так же успешно и, главное, с неизменной твердостью.

Однако вскоре граф услышал нарастающий гул приближающегося людского потока, увидел и первые волны, мчавшиеся со скоростью водопада. И тут он разглядел лист бумаги, трепетавший на ветру среди леса стиснутых кулаков и сверкающего оружия.

— Эге, — пробормотал он, привставая на стременах, и коснулся эфесом шпаги плеча своего помощника, — похоже, эти негодяи раздобыли приказ.

— Мерзавцы! — вскричал офицер. — Подлые скоты!

Эта бумага, которой толпа размахивала с ликующим ревом, действительно была приказом. Колыхаясь на ходу, опустив оружие, испуская пронзительные крики, толпа подкатилась совсем близко.

Но не таким человеком был граф, чтобы позволить вооруженным, сократив положенную дистанцию, подступить вплотную.

— Стойте! — крикнул он. — Стоять, нечего хватать коней за сбрую! Отпустите сейчас же, или я скомандую «Вперед, марш!»

— А приказ-то вот он! — откликнулась сотня наглых голосов.

Граф с удивленным видом взял бумагу, быстро пробежал ее глазами и громко заявил: